第4回 発育発達とアミノ酸

~アミノ酸は身体の成長にどう関わってるのか~

1. 子どもの発育

演題:「子どもの発育」

初出:あじこらぼ × SNDJ プロのためのアミノ酸実践講座 第3回 第4回 発育発達とアミノ酸~アミノ酸は身体の成長にどう関わってるのか~

開催日・場所:2024年3月22日/オンライン

子どもの発育

当講座ではこれまで、アミノ酸はどうやって作られるのか、筋肉とアミノ酸、免疫とアミノ酸という順番で、講義を開催してきました。今回は「発育発達とアミノ酸」ということで、前回までから引き続き、味の素の梶原賢太先生にご登壇いただきますが、その前に私から、いま日本人の身体的な成長はどんな感じなのかという点について、皆さんと共有したいと思います。

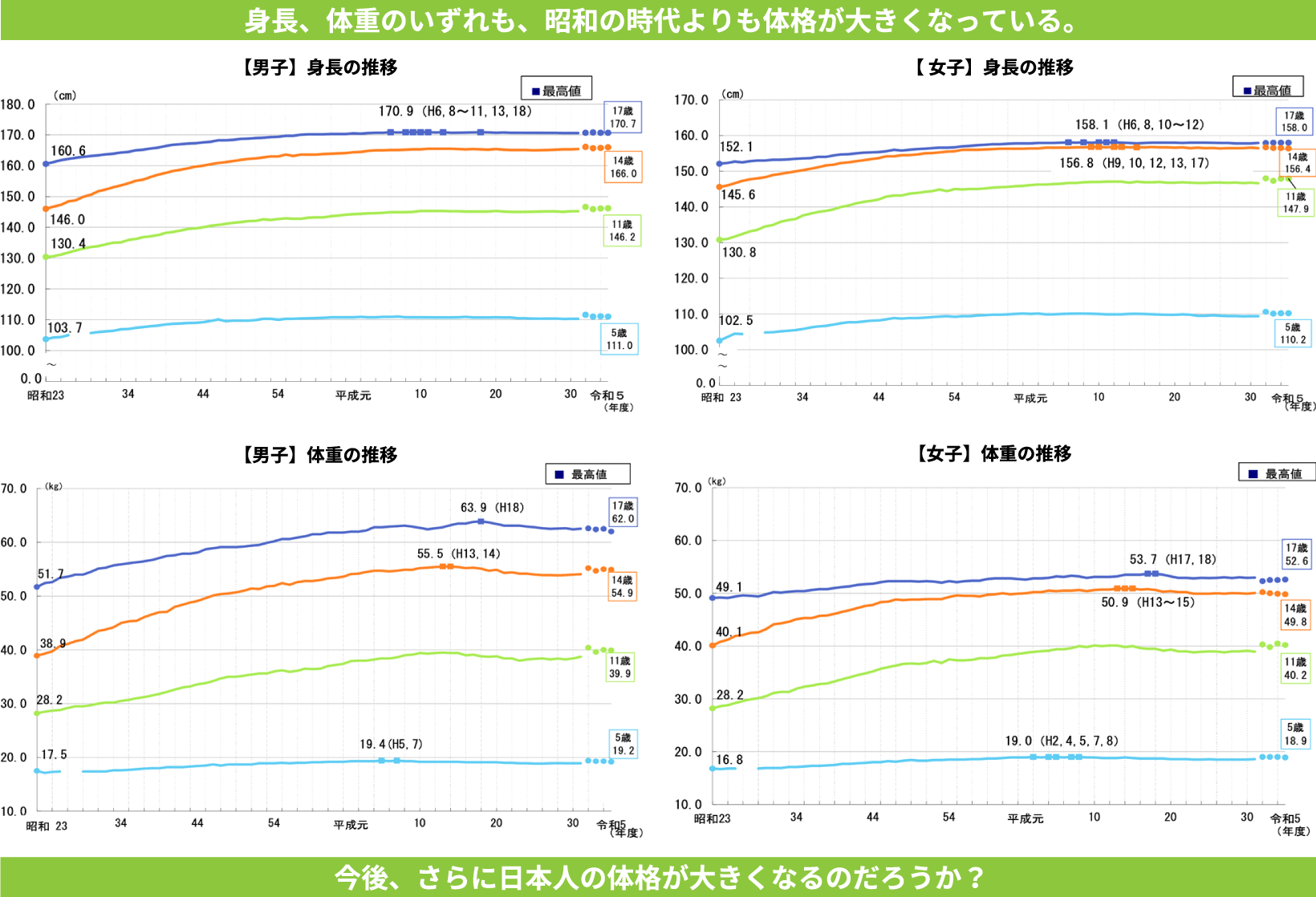

文部科学省から「学校保健統計」という調査結果が、昭和23年から毎年発表され、日本人の子どもの身長や体重などのデータが報告されています。それらのデータから、5歳、11歳、17歳時点の平均身長の経年的な推移をみますと、戦後の昭和23年から昭和の終わりにかけて、年々身長が伸びてきたことがわかります(図1)。

ところが年号が平成に変わるあたりから、子どもたちの身長の伸びが止まり、年によっては低下することもあって、ほぼ横ばいとなりました。このデータを見る限り、私たち日本人の身長の伸びは、もう頭打ちになっていて、平均的にはこれ以上大きくなることはあまりないのではないかという考察も成り立ちます。身長だけでなく、体重についても同様の傾向がみられます。

もちろん、例えば大谷翔平選手のような、メジャーリーガーの中にあって全く引けを取らない体格の日本人もいますが、平均してみた場合、そろそろ日本人の身長や体重は遺伝的な上限に達しているのかもしれません。

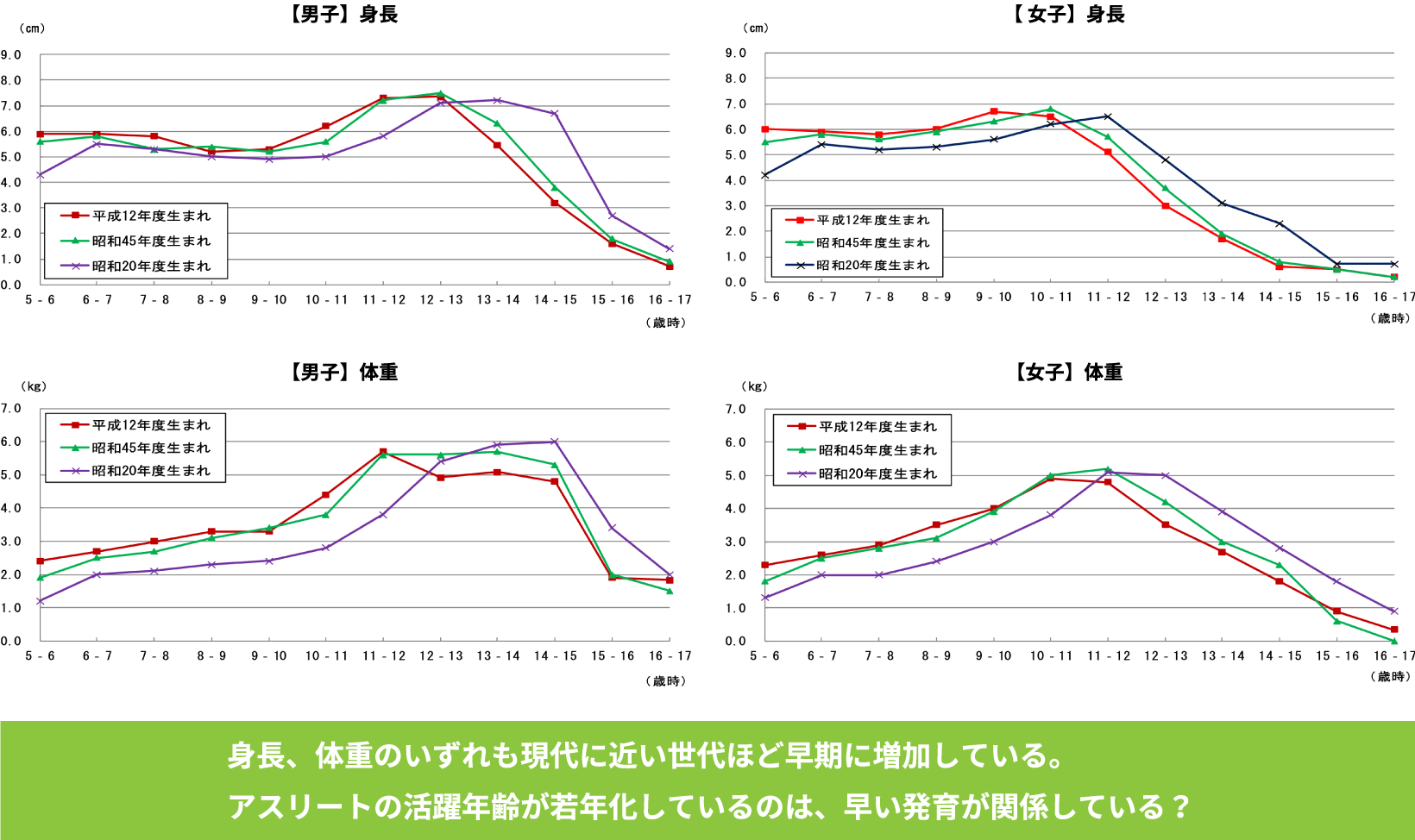

次に、同じく「学校保健統計」のデータを使って、平成12年生まれ、その親の世代にあたる昭和45年生まれ、さらにその親の世代にあたる昭和20年生まれという3世代の身長の伸びを比較してみます(図2)。

すると、昭和20年生まれの人たちは、だいたい13~14歳に二次成長、つまり身長の急速な伸びが起きていたことがわかります。それに対して平成12年生まれや昭和45年生まれの人たちは、11~13歳に二次成長が起きています。つまり、二次成長が昔の人よりも早く始まり早く終わっています。

それからもう一つ、昭和20年生まれの人たちの身長の伸びのピークは13~14歳に集中しているのに対して、平成12年生まれや昭和45年生まれの人たちは、より広い年齢に分布しています。つまり、二次成長が起きるタイミングの個人差が拡大したということです。今では男児では、早い子どもでは10歳ぐらいに伸びのピークを迎える子もいる一方、13歳ぐらいにピークを迎える子どももいます。さらに女児ではより分布の広がりが大きく、早い子どもでは9歳ぐらいに伸びのピークが起きてきます。

このようなデータから何が言えるかというと、昔は「中学校のころに身長が大きく伸びる」といっていたものが、今では小学校の高学年ぐらいになってきているということです。ですから、以前のように「身長を伸ばすためには中学に入ったらしっかり食べる」と言っていたのでは、今では遅すぎるということです。このあたりのことが一般の人たちにまだあまり認識されていないようです。

今の子どもたちでは、身長の伸びのピークは小学生のうちに訪れます。そこで現在、小学校では子どもたち一人ひとりの成長曲線をプロットして、発育が遅い子どもは健康状態が良くないのではないか、家庭で何か起きているのではないかといった視点を持ち、児童・生徒のケアをしていく体制が作られています。成長曲線をプロットすることで、二次成長が起き始めているのか、それともまだなのかがひと目でわかります。

身長が伸び始めているのに体重の増加がそれに伴っていないような場合には、摂取エネルギーが不足しているなど、栄養状態に何か問題があるのではないかと疑うきっかけになります。教育の現場では今、養護教諭や栄養教諭が中心に、このような対策が行われています。

では、このような子どもたちの発育と発達にアミノ酸がどのように関わっているのか、梶原先生のご講義いただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします

このシリーズは全5回でお届けいたします。

プロのためのアミノ酸実践講座

第4回 発育発達とアミノ酸~アミノ酸は身体の成長にどう関わってるのか~

Profile

鈴木 志保子(すずき しほこ)先生

一般社団法人日本スポーツ栄養協会 理事長

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 教授