知って得する「アミノインデックスⓇ」

1回の検査で三大疾病のリスクをチェックする?【後編】

安東 敏彦 氏(味の素株式会社 アミノインデックスⓇ事業部)

栄養スタッフのみなさんも、健診受診者や栄養指導の対象者、患者さんなどから、このツールに関する質問を受ける機会が増えてくるかもしれません。

そこで本セミナーでは、アミノ酸測定の意義やアミノインデックスⓇによる評価方法、そのエビデンス、そして栄養指導への具体的な応用方法などについて解説します。

このシリーズは全2回でお届けいたします。

演者:安東 敏彦 氏(味の素株式会社アミノインデックスⓇ事業部) Profile ▶

演題:知って得する「アミノインデックスⓇ」1回の検査で三大疾病のリスクをチェックする?

初出:2024年度 全国栄養士大会・オンライン

開催日:2024年10月9日~12月8日

生活習慣病リスク判定のためのアミノインデックスⓇ

生活習慣病のリスク因子として、喫煙、運動不足、過食などがよく知られていますが、たんぱく質の摂取不足も挙げられます。「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)の結果から、日本人の約15%がたんぱく質の必要量を満たしておらず、とくに高齢者や若年女性で顕著であり、サルコペニア、骨密度低下、免疫能低下などとの関連が指摘されています。つまり、生活習慣病リスクを高める栄養課題は、過栄養と低栄養の二つがあり、それら双方を血中アミノ酸濃度で把握することを目的に、AILSⓇ(AminoIndex LifeStyle Screening)というアミノインデックスⓇを開発いたしました。

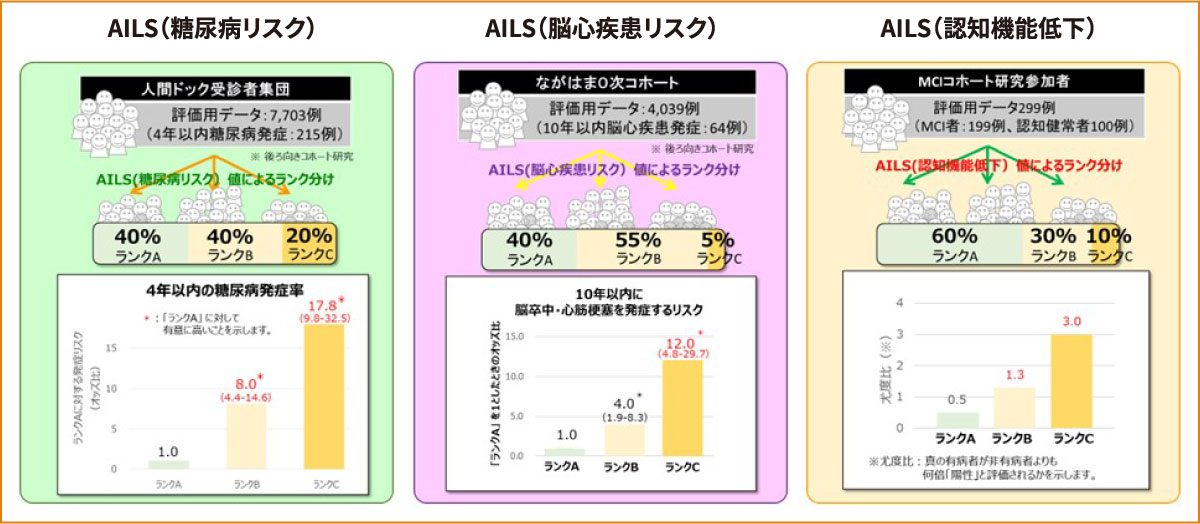

図5は、糖尿病、脳心疾患、そして軽度認知障害(MCI)の発症に対するアミノインデックスⓇのリスク予測能を示しています。ランクがA、B、Cとなるほど、オッズ比もしくは尤度比が上昇することがおわかりいただけます。

リスク評価だけでなく、生活習慣改善の効果も示すことができる

生活習慣病は、生活習慣次第で予防と改善が可能であることが大きな特徴の疾患群です。では、アミノインデックスⓇでハイリスクと判定された方が、生活習慣を改善した場合にAILSⓇは低下するのでしょうか。

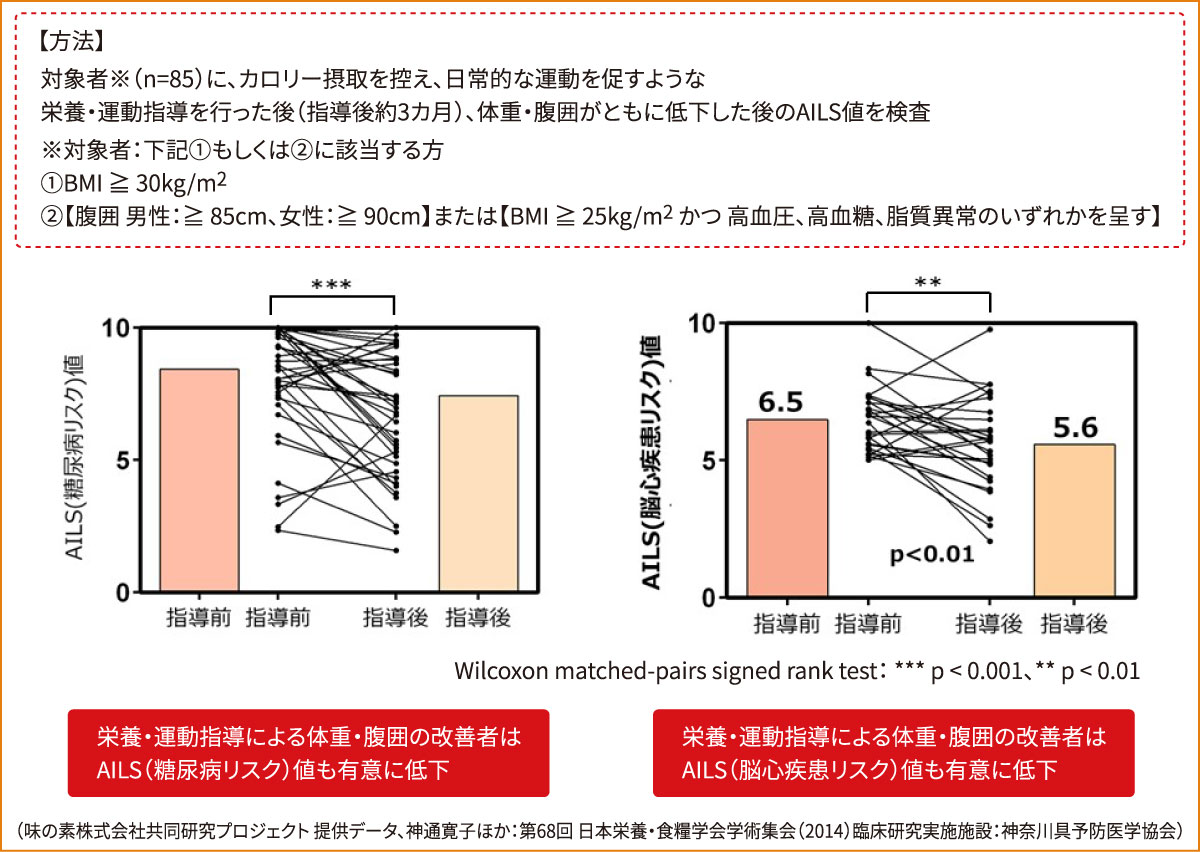

図6は、メタボリックシンドロームの方にダイエットプログラムを3カ月実行していただいた結果を示しています。図6左は糖尿病リスク、図6右は脳心疾患のリスクを表していますが、どちらもAILSⓇスコアが有意に低下しました。

その一方、軽度認知障害については進行予防のための介入方法がまだ明確ではない面もあります。そうではあるものの、2年後にアルツハイマー病に進行した人と軽度認知障害にとどまっていた人をレトロスペクティブに比較すると、前者の群において種々の血中アミノ酸レベルが低いというエビデンスが報告されていますので7)、やはりたんぱく質をきちんと摂ることが有用ではないかと考えています。

血中アミノ酸基準値の策定とアミノインデックスⓇ

ところで、血中アミノ酸濃度の基準値というものは、現時点では検査会社が独自に設定していて、標準化されていません。これをしっかりと定義していくべきだろうということで、日本臨床化学会栄養専門委員会の協力を得ながら、我々はアミノタグⓇワコーという体外診断薬を用いた信頼性の高いという新しいアミノ酸測定法を開発し、既に1,890人のデータを基に設定した基準範囲を、同学会誌に報告しております8)。

先ほどからお話ししているAILSⓇの開発にも、このデータを参照しています。少し詳しくお話ししたいと思います。

まず、人間ドックを受けられた7,685人から、血糖値や血圧などの主要な検査指標がすべて基準範囲に入る方、1,890人を抽出しました。この方たちの血中アミノ酸濃度の分布をみますと、正規分布ではなく、やや高濃度側に尾を引くように分布します。これをBox-Cox変換という統計学的な処理により正規分布化し、平均値と標準偏差を求めます。そして、その平均値と標準偏差を用いて受診者のアミノ酸濃度の偏差値を計算します。偏差値は平均値の人が50点で、1標準偏差高い人が60点、1標準偏差低い人が40点となるようなスコアです。そして、AILSⓇ(アミノ酸レベル)では偏差値が30点未満、つまり、平均から2標準偏差以上低い場合は、全体の下位約2.5%の集団となるので「低い」と定義しています。

このような手法で、10種類のアミノ酸を約1万人で評価しますと、約17%の人が何らかの血中アミノ酸濃度が低いと判定されます。この17%という値は、先ほど申しました「日本人の約15%がたんぱく質の必要量を満たしていない」という「国民健康・栄養調査」(厚生労働省)の結果にほぼ一致するものと言えます。

リスクのある群でのみ、栄養介入でアミノインデックスⓇが改善

では、血中アミノ酸濃度が「低い」と判定された場合に、それが実際に疾患リスクなのかどうかという点が気になりますが、例えば貧血に焦点をあてますと、判定結果が「低い」人は4年以内の貧血発症のオッズ比が1.8で有意に高いことが確認されました。

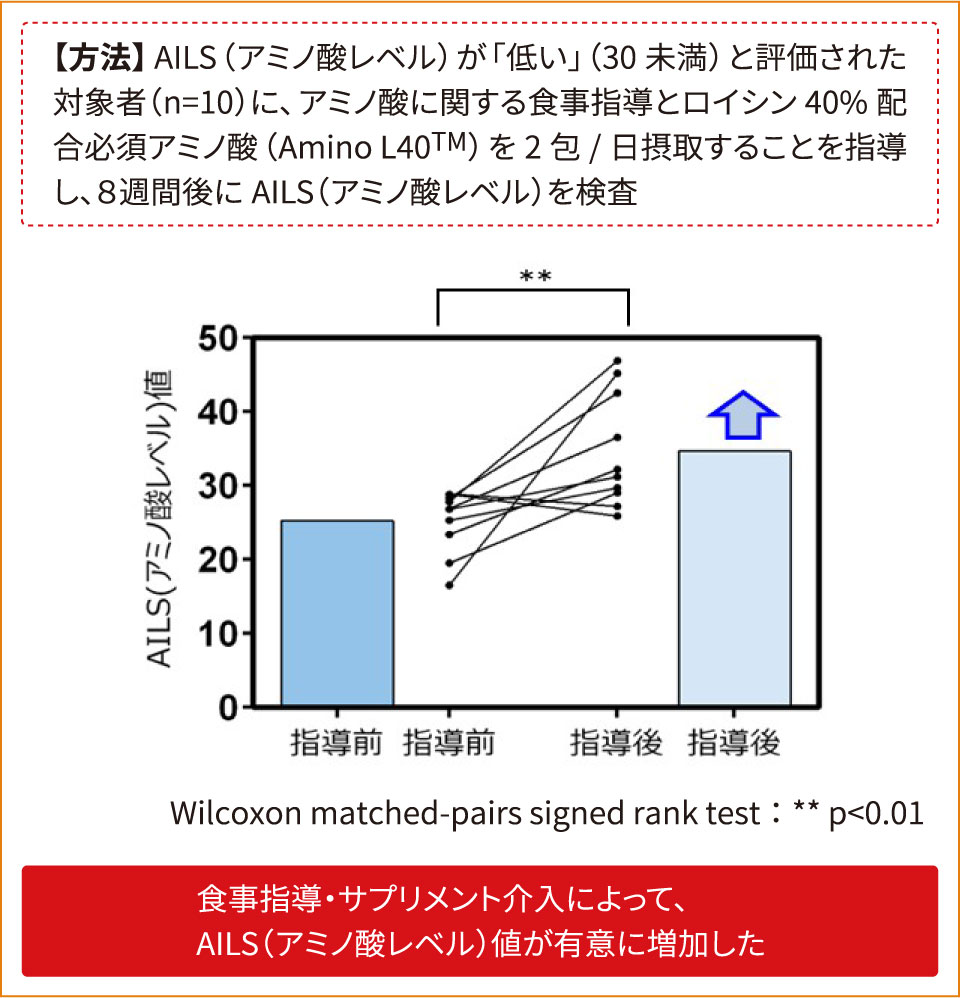

さらに、AILSⓇ値を栄養介入によって高められることも示されています。本来であれば介入は食事の改善のみが理想ですが、研究期間等の課題のため、我々の研究ではサプリメントを併用しました。結果は図7に示すとおりで、介入によりスコアは有意に向上しました。またこの研究で明らかになった興味深いこととして、ベースラインのAILSⓇ値が高く血中アミノ酸が充足していると考えられるサブグループでは、同様の介入後に有意な変化が認められなかったことが挙げられます。つまり、リスクのある人は介入により改善し、そうでない人は変化しないということです。

判定結果の伝え方と栄養指導への生かし方

さて、生活習慣病リスク抑制のための指導におけるアミノインデックスⓇの生かし方について、最後にお話しさせていただきます。

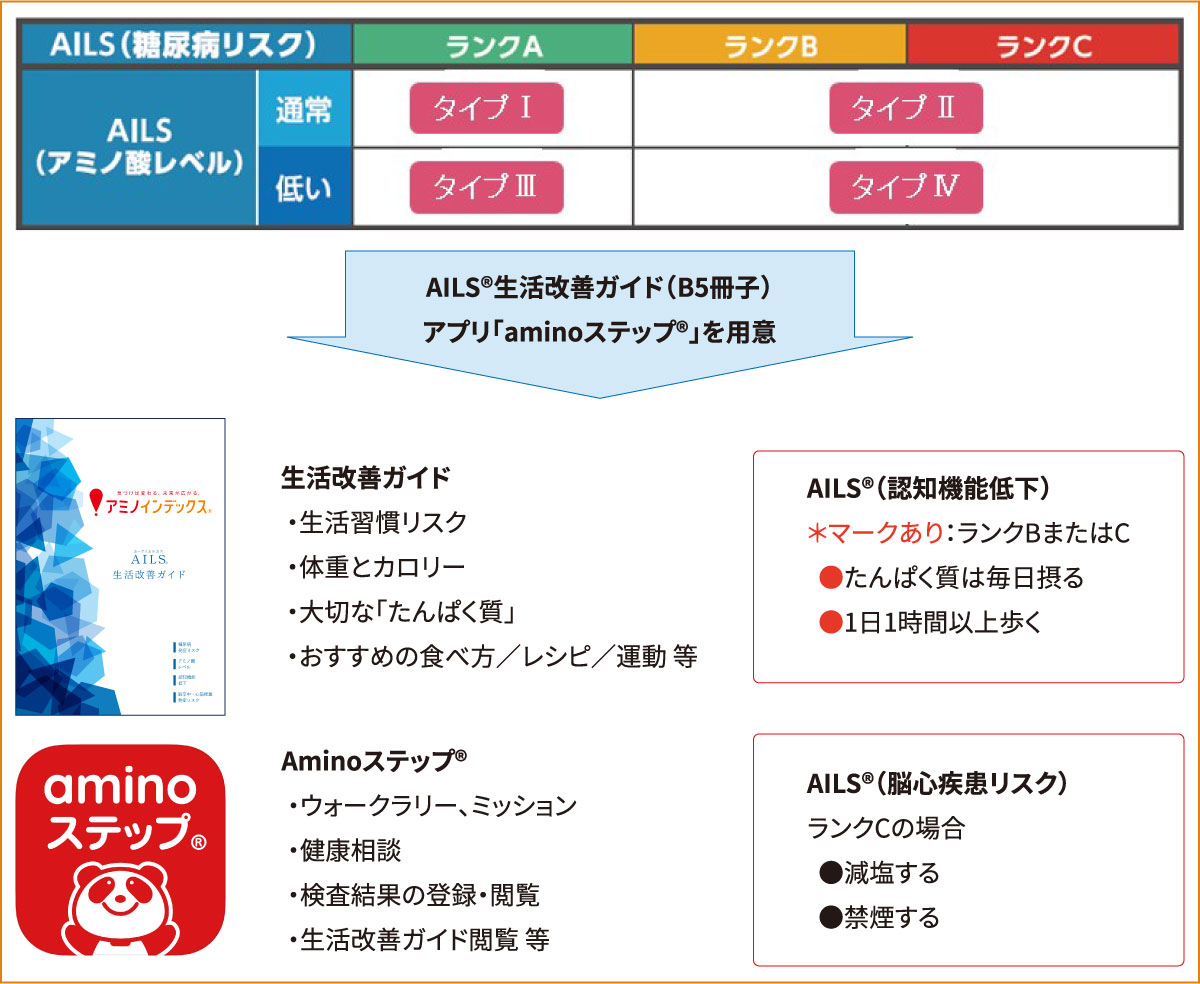

例としてお示しした図8は、糖尿病リスクをランクA、およびBまたはCに分け、血中アミノ酸濃度が「通常」か「低い」かに分け、計4種類にタイプ分けできることを意味しています。

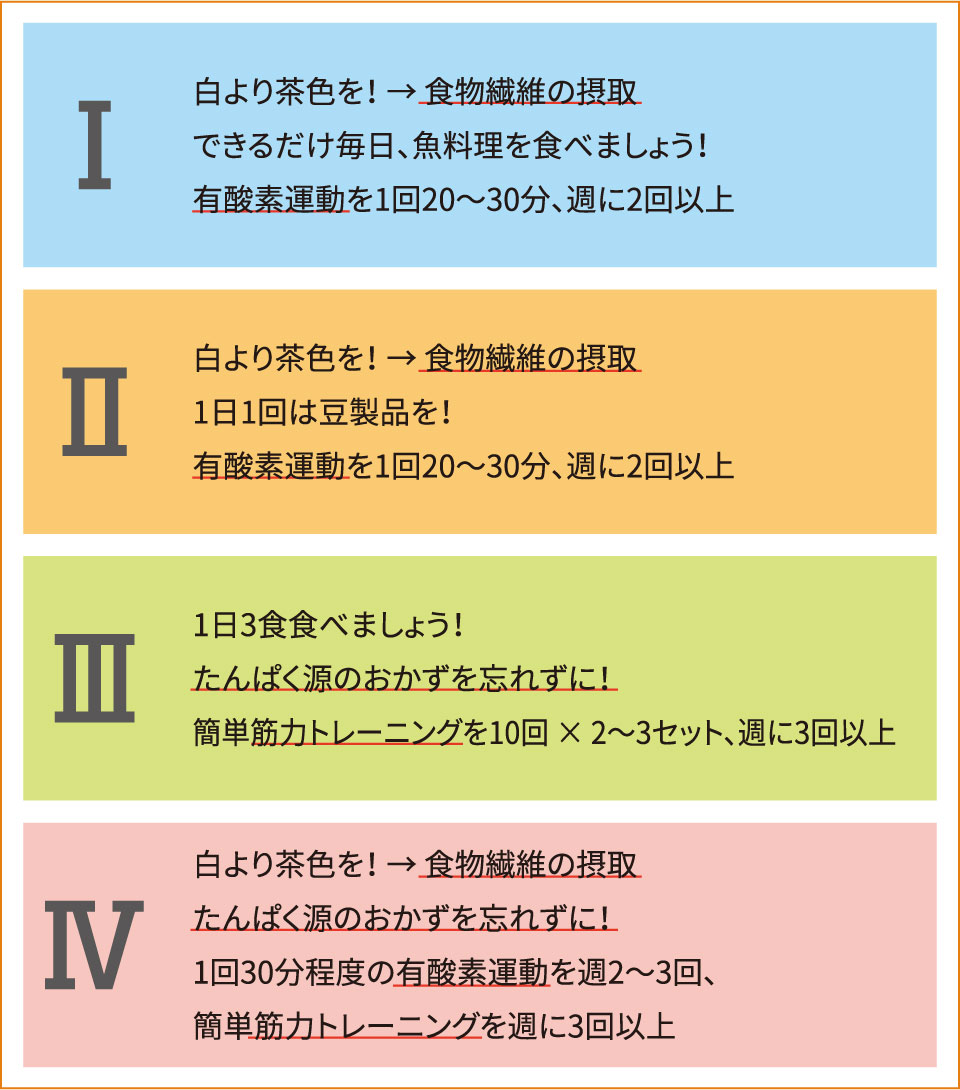

このうち、糖尿病リスクがランクAでアミノ酸濃度が通常の「タイプⅠ」の人は、基本的には健康と判断できます。糖尿病リスクがBまたはCでアミノ酸濃度が通常の「タイプⅡ」の人は、摂取エネルギーが過剰な傾向があり、栄養素としては食物繊維が勧められ、有酸素運動も推奨されます。また、糖尿病リスクがAでアミノ酸濃度が低い「タイプⅢ」の人は、低栄養の傾向があるのでたんぱく質の摂取と筋力トレーニングが勧められます。糖尿病リスクがBまたはCでアミノ酸濃度が低い「タイプⅣ」の人は、たんぱく質摂取と有酸素運動・筋トレもやりましょうということになります。指導ポイントを表2に簡単にまとめましたが、私どもではより詳細な「生活改善ガイド」や「AminoステップⓇ」というツールも用意していますので、ご活用ください。

表2 AILSⓇ結果への対応

Talk Session:リスク評価に基づいてサプリによる介入も考慮すべき

鈴木 がんだけでなく、生活習慣病や認知機能低下のリスクもアミノインデックスⓇでわかるのですね。アミノ酸が不足している人はサプリ摂取でスコアが有意に上昇し、不足していない人は変化しないという結果を興味深く拝見しました。昨今、若い人の間でたんぱく質を過剰に摂る人が増えているように感じているのですが、それはあまり意味がないことを示唆しているようですね。

安東 そうですね。たんぱく質もエネルギーがありますから、過剰な分は脂肪になることにも留意が必要です。

鈴木 肝臓や腎臓への負担も懸念されます。一方で、たんぱく質が不足している人に対しては、栄養指導介入を行っても摂取量を増やすのが困難なことも少なくないので、サプリを適切に使用することも必要かなと感じました。認知機能にも関連しているようですので、アミノ酸が体内にきちんと存在していることが、やはり重要なのかもしれませんね。

今日教えていただいたことを明日からの栄養指導に役立てていきたいと思います。本日はありがとうございました。このシリーズは全2回でお届けいたします。

文 献

- 1)Endocr Rev. 2000 Apr; 21(2): 115-37.

- 2)JAMA. 2001 Sep 12; 286(10): 1206-12.

- 3)J Biol Chem. 2000 Dec 15; 275(50): 39027-31.

- 4)KEGG: Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes

- 5)Sci Rep. 2019 Sep 25; 9(1): 13831.

- 6)BMC Surg. 2018 Feb 21;18(1):11.

- 7)Front Nutr. 2022 Dec 14: 9: 1040476.

- 8)臨床化学. 2018; 47(1): 64-73.

Profile

鈴木 志保子(すずき しほこ)先生

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 教授。管理栄養士。公認スポーツ栄養士。

安東 敏彦(あんどう としひこ)氏

味の素株式会社 アミノサイエンス事業本部アミノインデックスⓇ事業部