知って得する「アミノインデックスⓇ」

1回の検査で三大疾病のリスクをチェックする?【前編】

安東 敏彦 氏(味の素株式会社 アミノインデックスⓇ事業部)

栄養スタッフのみなさんも、健診受診者や栄養指導の対象者、患者さんなどから、このツールに関する質問を受ける機会が増えてくるかもしれません。

そこで本セミナーでは、アミノ酸測定の意義やアミノインデックスⓇによる評価方法、そのエビデンス、そして栄養指導への具体的な応用方法などについて解説します。

このシリーズは全2回でお届けいたします。

演者:安東 敏彦 氏(味の素株式会社アミノインデックスⓇ事業部) Profile ▶

演題:知って得する「アミノインデックスⓇ」1回の検査で三大疾病のリスクをチェックする?

初出:2024年度 全国栄養士大会・オンライン

開催日:2024年10月9日~12月8日

身体は食べた物でできている

まず、「身体は食べた物でできている」という、至極あたり前の話から始めたいと思います。ヒトも含めて動物の身体の約60%は水で、残りの40%のうちの半分程度をたんぱく質で占め、その他は脂質などです。体内のたんぱく質は、筋肉やコラーゲンなど、身体の基本構造を形づくる成分として存在しており、食べた物で作られます。「動的平衡」と表現されるように、身体から失われたたんぱく質と同量のたんぱく質が合成されて、少しずつ組織が置き換わっていきます。例えば筋肉の代謝サイクルは1.5カ月、骨のコラーゲンは7年で、関節軟骨は117年と計算されます1~3)。

このような代謝の過程で、たんぱく質を構成しているアミノ酸ももちろん日々、置き換わっています。ただし、一方で血中アミノ酸濃度は極めて安定していることもわかっています。もし、血中アミノ酸濃度の乖離が生じていたとしたら、摂取量が適切でないか、何らかの病的リスクが上昇している可能性が想定されます。

複数のアミノ酸の血中濃度の比で疾患リスクを予測可能

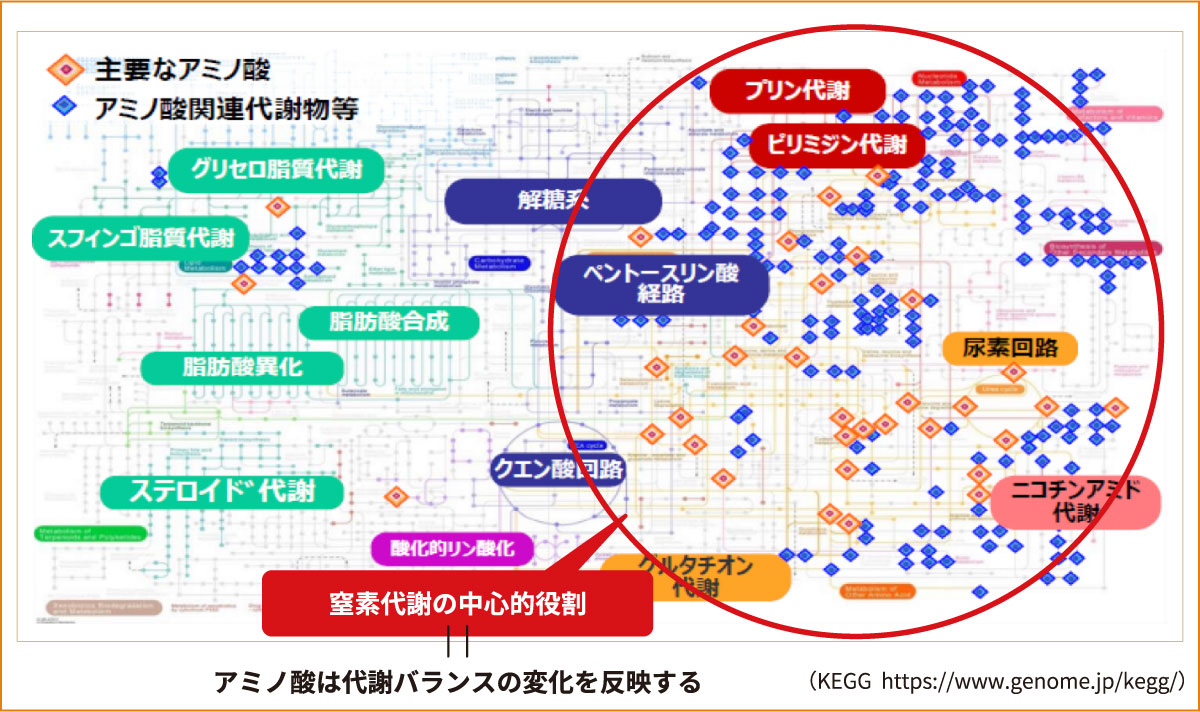

先ほど申しましたように、ヒトの身体の約20%がたんぱく質です。ですから体重50kgの人ではたんぱく質が10kgくらいあるということになります。そして、その1万分の1程度の1gが、血中の遊離アミノ酸として存在しています。図1は京都大学の研究プロジェクトによる代謝マップを引用し4)、アミノ酸を赤い菱形、アミノ酸関連物質を青い菱形で示しました。窒素代謝においてアミノ酸が中心的な働きを担っていることをおわかりいただけると思います。

では、実際に栄養状態の変化に伴い、血中アミノ酸がどのように変化するのかを、ラットで調べてみました。たんぱく質量が異なる餌で2週間飼育したところ、ロイシンは食餌中のたんぱく質が多いほど血中濃度が増加するという正相関が認められた一方、スレオニン(Threonine)はたんぱく質がある程度以上に増えた後に血中濃度が低下するという挙動を示しました。また、ロイシンの血中濃度をスレオニンとの比としてプロットすると、たんぱく質摂取量の多寡を明瞭に判別できることがわかりました。

このように、アミノ酸の比をみるという手法を用いて、さまざまな疾患モデル動物を使って検討した結果、測定するアミノ酸の組み合わせ次第で多くの疾患を特定できることが明らかになりました。そこで、この技術をヒトにも適用できるのではないかと考えた、というのがアミノインデックスⓇ開発の背景です。

がんリスク判定のためのアミノインデックスⓇ

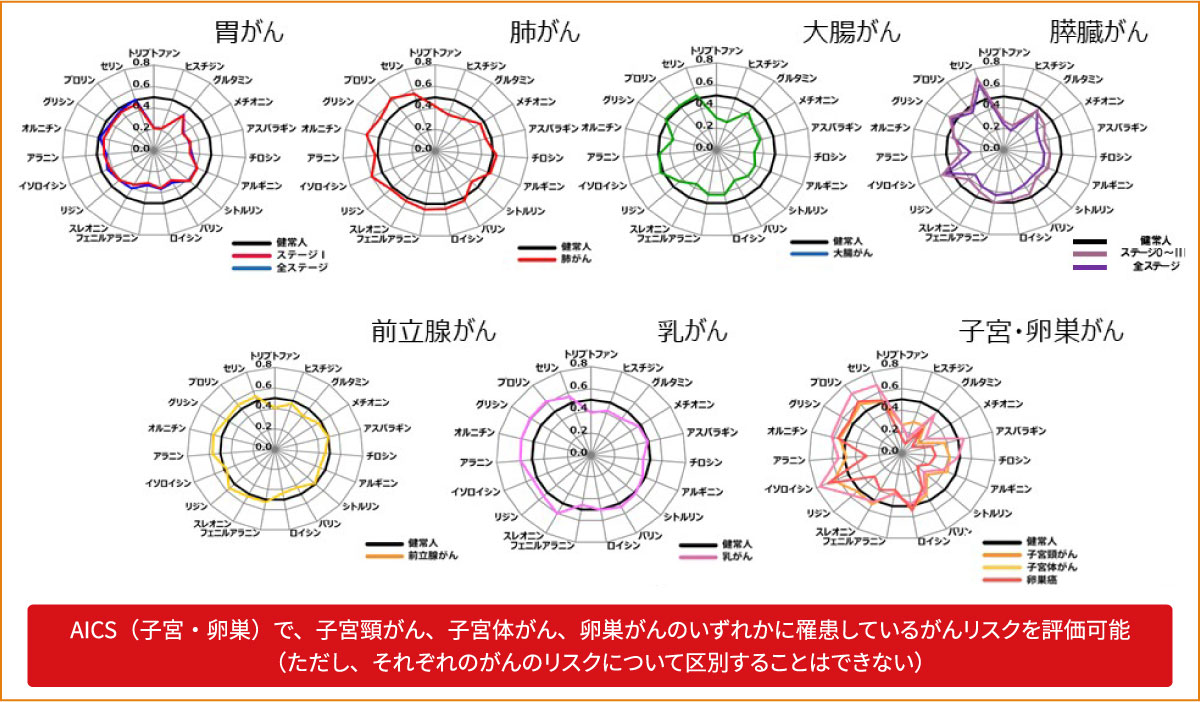

当時、ヒトにおいても疾患によって、血中アミノ酸濃度の変化が認められるとする報告が複数存在していました。そこで7種類のがん患者さんのアミノ酸濃度を調べましたところ、がん種ごとに特徴のあることがわかってきました(図2)。さらに、早期ステージでも、健康な人のアミノ酸濃度から逸脱していることがわかりました。このような変化が生じるメカニズムの全容はまだ解明されていませんが、現段階では腫瘍細胞が発生することによって種々の免疫細胞が活性化することが関与しているのではないかと考えています。

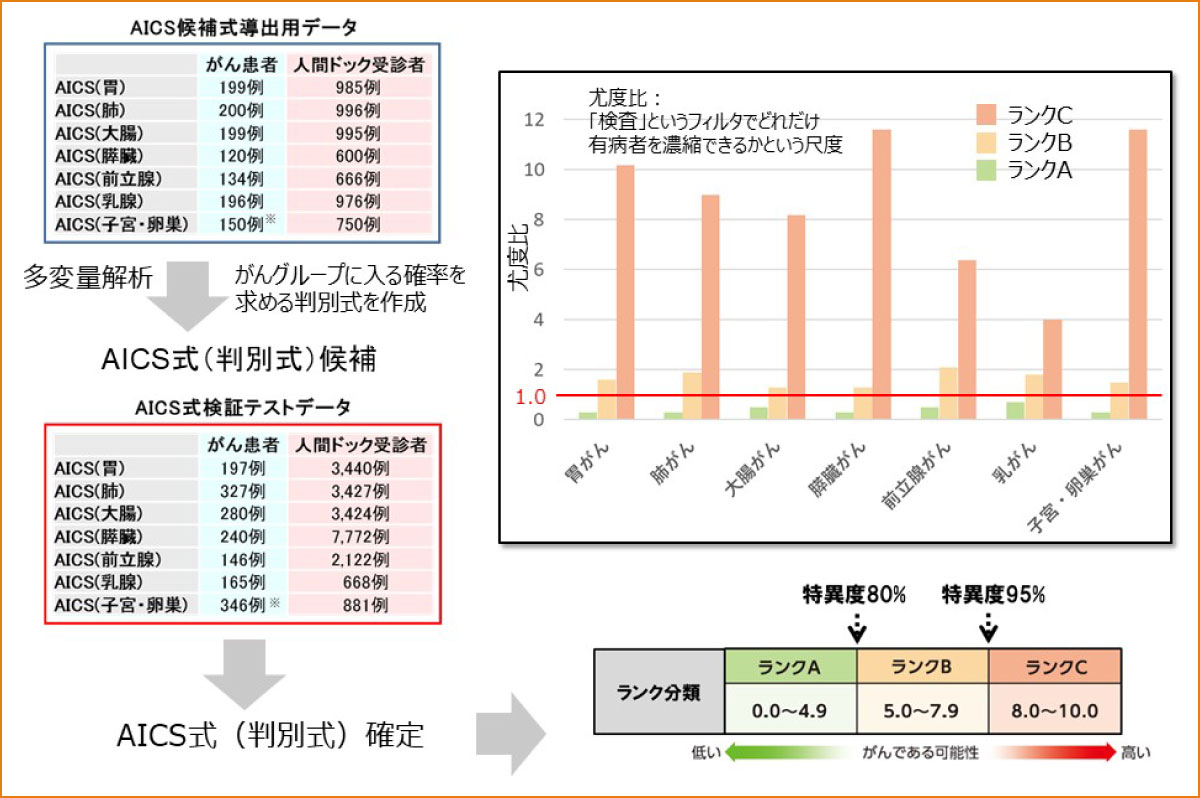

がんのリスク判定に、20数種類存在するすべてのアミノ酸のデータを用いた場合、過剰適合により予測能が却って低下することがあります。そこで我々は、ターゲットとするがん種ごとに最適な組み合わせを探索しました。その結果、例えば膵がんでは6種類のアミノ酸を特定したうえで、それらを独立変数とし、ロジスティック回帰分析に基づく判別式を開発しました。その判別式にアミノ酸のデータを入れますと、AICSⓇ(AminoIndex Cancer Screening)値が算出されます。

図3は、7種類のがんに対する臨床研究の概要です。がん患者さんと人間ドックでがんを否定された方とを比較し、がん種ごとに最も予測能の高い判別式を用いています。その結果、どのがん種についても高い尤度比が得られました。この結果に基づき、AICSⓇを0.0~10.0点の範囲でスコア化し、低リスクをA、高リスクをC、その中間をBとする、三つのランクに分類することとしました。

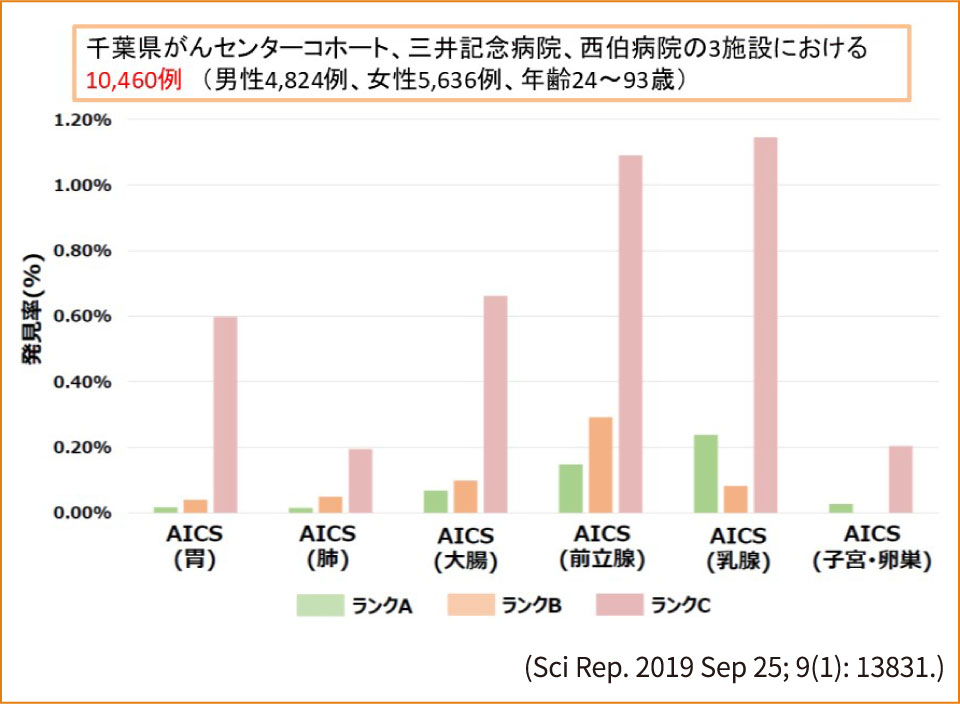

これを複数の医療機関とその患者さんに協力いただき、前向きコホート研究で予測能を検証した結果が図4です5)。どの部位のがんであっても、ランクに応じてがんの発見率が高くなり、臨床研究の結果が再現されています。

また、実臨床での研究からは、より興味深いデータを得ることもできました。がんの治療によって、AICSⓇ値が下がるのです。例えば大腸がんでは、がん切除の半年から2年の間に95%の患者さんのAICSⓇ値が低下し、さらに78%の患者さんはランクカテゴリーも下がりました6)。前立腺がんや肺がんでも同様の結果が得られています。

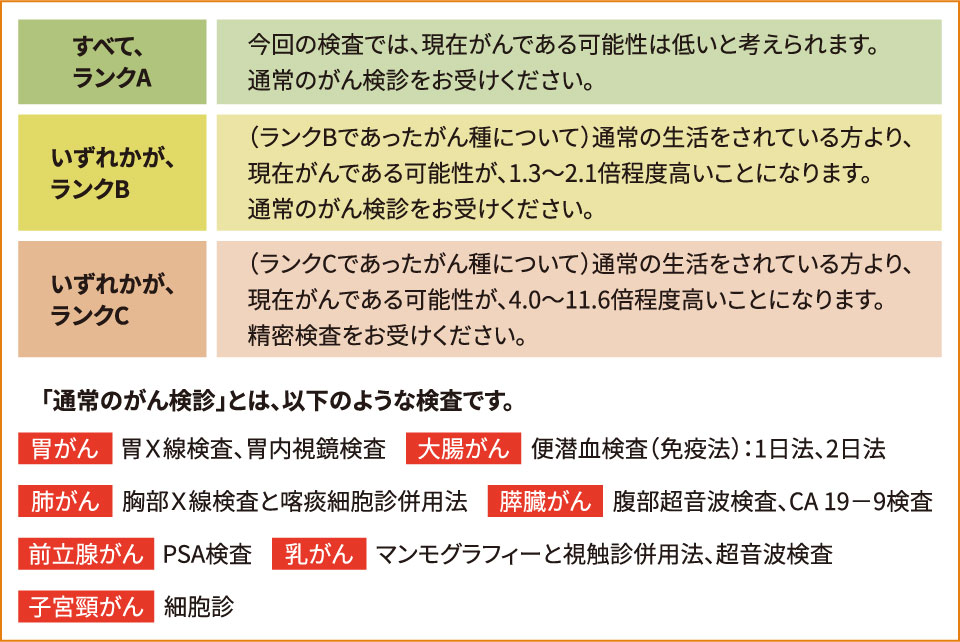

なお、この判定結果をどのように受診者の方に伝えるかという点については、我々は表1のような対応を提案しております。

表1 AICSⓇ値に対する対応について

Talk Session:がん検診受診のハードルを下げるという使い方も可能

鈴木 安東先生、わかりやすい解説をありがとうございます。がんの発見に有用なだけでなく、がんを治療した後に数値が下がるという点に興味を引かれました。このアミノインデックスⓇは、どのような対象での利用を想定されていますか?

安東 いろいろな人が対象になると思いますが、ひとつはご自身の健康リスクが気になった時点で、まずアミノインデックスⓇを測定いただくのが良いのではないでしょうか。その結果、もし高リスクという判定が出た場合は、改めて精密検査を受けていただくという流れです。異常を指摘されるのが怖いから、がん検診を受けない、という人が少なくないようですが、アミノインデックスⓇはがんの診断よりも手前にあたるリスクの判定ですから、利用に際しての心理的なハードルは低いと考えています。

鈴木 確かに、急にがんの可能性を指摘されるよりも、気持ちに余裕ができるかもしれません。リスクが全くないという人はいないはずなので、一般健診で測定できるようになれば良いかもしれませんね。

続いて、生活習慣病のリスクの話もしていただけるということで、よろしくお願いします。このシリーズは全2回でお届けいたします。

Profile

鈴木 志保子(すずき しほこ)先生

神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 教授。管理栄養士。公認スポーツ栄養士。

安東 敏彦(あんどう としひこ)氏

味の素株式会社 アミノサイエンス事業本部アミノインデックスⓇ事業部