食事内容の”見える化”で多様な食品摂取が可能に!

自立度維持のための食育プログラム—東京都北区での取り組み—

一人一人が自立した生活を営むためには「何をどのように食べると良いのか?」そんな北区の職員、栄養士の真摯な思いから、北区と味の素株式会社は、自立支援のための食育プログラムを開発する研究を2013年より共同で開始しました。食品摂取の多様性と自立度の関係性に着目し、栄養介入の効果を定量的に評価しています。その取り組みの工夫点や成果、これからの活動についてレポートします。

1年目:栄養に関する情報を発信

北区内在住の高齢者男女235人を対象に、栄養に関する情報提供からスタート。セミナーの実施、ニュースレターで健診やレシピなどの具体的な意識づけを促す情報を発信し、栄養指導に対する個人の意識の向上を図りました。

2年目:北区楽しい食の推進員

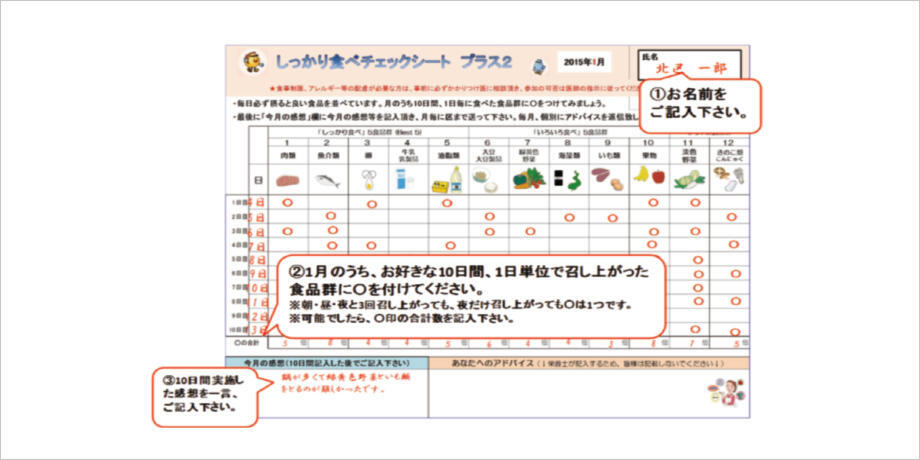

自らが食べた食品を確認する「しっかり食べチェックシート」の利用を促しました。毎月10日間分の記録に対し、「北区楽しい食の推進員」である栄養士が個別アドバイスを書いて返却するという双方向コミュニケーションを通じ、食事の内容を"見える化"し、個々の悩みや課題と向き合い、多様な食品摂取ができるよう支援しました。

栄養の知識の浅い方でも食品群を分類しやすくしたチェックシートを導入。コメント欄でコミュニケーションを促進しました

データの解析:栄養介入の効果を確認!

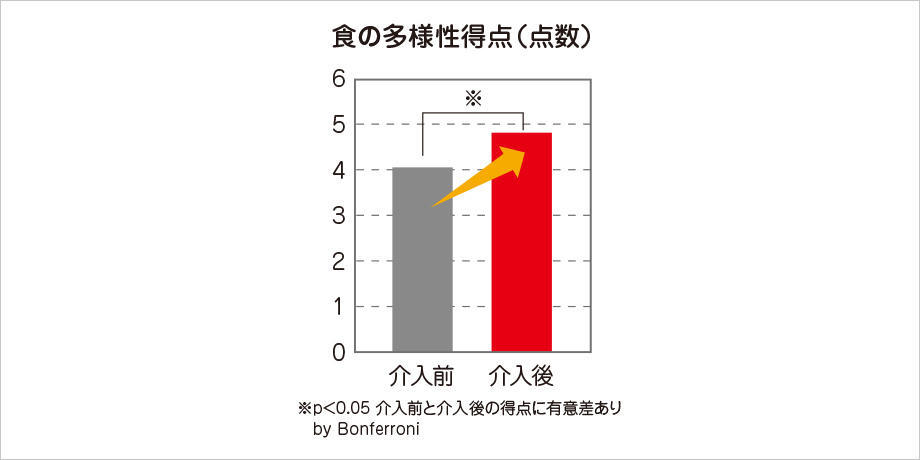

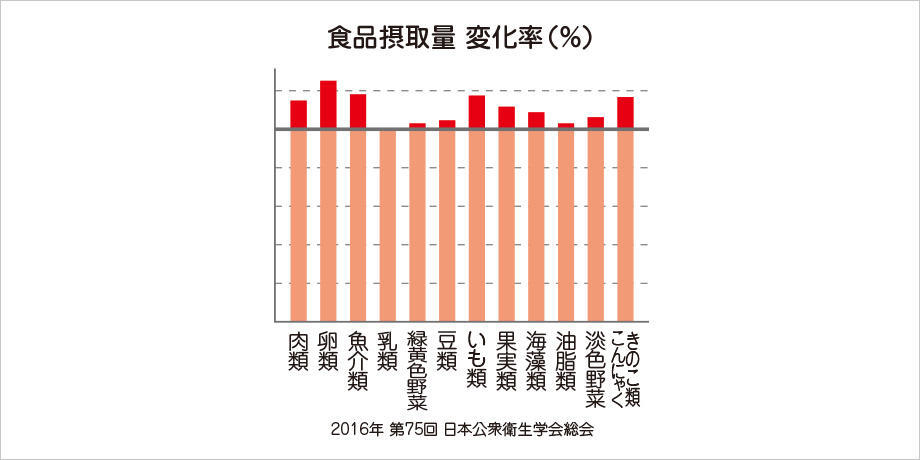

チェックシートの項目やコメント、多様性得点を算出するためのアンケート等、データを解析した結果、シートを使った双方向コミュニケーションを行うことで、きのこやいも類など、今まで意識されていなかった食材の摂取が促され、食品摂取の多様性が有意に向上することがわかりました。

食の多様性得点がUP!

ほぼ全ての食材の摂取率がUP!

参加者の声

「普段あまり食べていなかった食品群を意識して食べられるようになった」「食事を作る家族へ感謝する気持ちがわいた」「コメントがうれしかった」などと栄養士とのやり取りに対する好意的な意見もありました。なかには、「主人から食品群について意見を言われることがプレッシャーになった...」というご意見も。

栄養士の声

「いも類が食べにくいという実態がわかり、食べやすい調理法をお伝えした」「コレステロールを気にして卵を敬遠していた方が、アドバイスを受けた結果、安心して積極摂取するようになった」など、具体的なやり取りが効果につながったようです。

講師のコメント

岡辺 有紀

味の素株式会社 食品研究所技術開発センター 健康栄養価値創造グループ