産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進

~ポピュレーションアプローチとしての食環境整備~

【後編】

このシリーズは全2回でお届けいたします。

演題:産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進~ポピュレーションアプローチとしての食環境整備~

座長:上田 陽一 先生(産業医科大学 学長) Profile ▶

初出:第83回 日本公衆衛生学会総会

開催日・場所:2024年10月30日/北海道札幌市

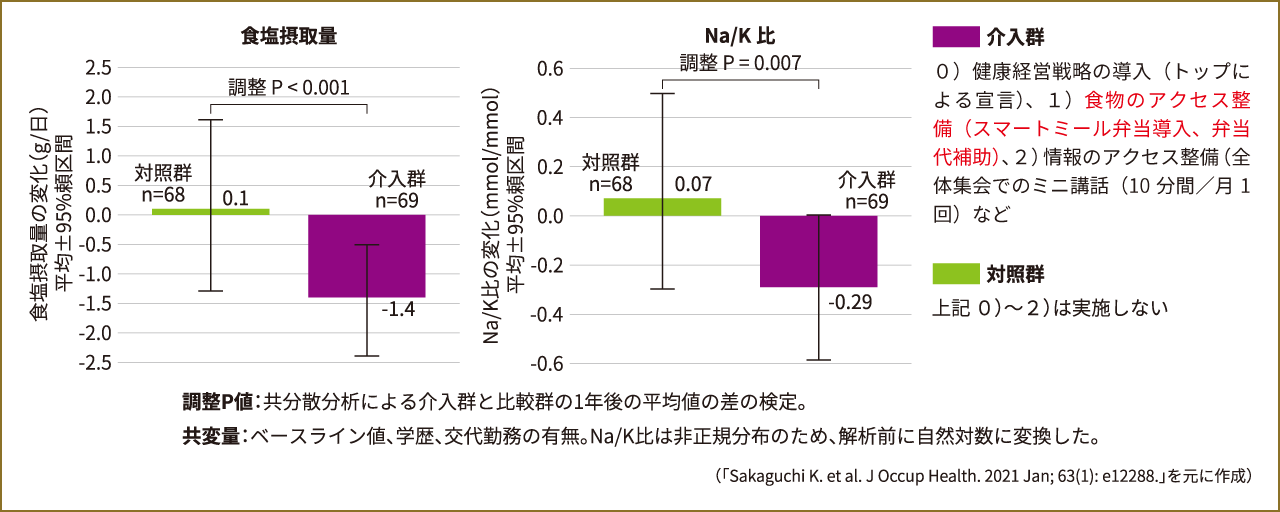

スマートミール弁当で社員の食塩摂取量が有意に減少

それでは一つ目の事例を紹介します。この事例は、埼玉県内の中規模企業の取り組みです。社員食堂がないため、職場単位で弁当を注文する仕組みがありました。その弁当を、「スマートミール」に対応した内容に変えていただきました。

スマートミールについてはご存じの方もいらっしゃると思いますが、栄養や公衆衛生、生活習慣病関連の12学会が参画して健康的な外食や中食を提供する事業者を認証する制度です9)。主食・主菜・副菜がそろっていて、エネルギー量や食塩含有量が適切であることなどが認証の条件です。2018年にスタートし、既に500以上の事業者が認証されています。

この事例では、「食物へのアクセス」の改善として、認証を受けた弁当宅配業者さんの協力を得て、スマートミール対応タイプの弁当(スマミル弁当)を選択できるようにしました。従業員の方がスマミル弁当を注文した場合、健康経営の推進の一環として、1食につき100円を会社が補助し、450円の弁当が350円で食べられます。もちろん選択は自由意志によります。それとともに「情報へのアクセス」の改善として、月に1回、10分間のミニ講話を全従業員向けの会議で実施し、減塩に関する情報を提供しました。

結果を図3にお示しします10)。図3の対照群は、同地域の同規模の別の企業の従業員です。スマミル弁当を導入し、ミニ講話を行った介入群では、食塩摂取量や尿ナトリウム/カリウム比(尿Na/K比)が対照群より有意に低下したことがわかります。

この介入効果には、「情報へのアクセス」の改善も影響した可能性もあります。そこで次に、介入群の中で実際に週1回以上スマミル弁当を利用していた人とそうでない人で比較しました。すると、介入前後の変動幅は非有意ながら、スマートミールを選択していた人でのみ、食塩摂取量や尿Na/K比が低下していました。この結果は、「食物へのアクセス」の改善効果を示すとともに、「情報へのアクセス」の取り組みだけでは効果が乏しいことを示唆するものと言えます。

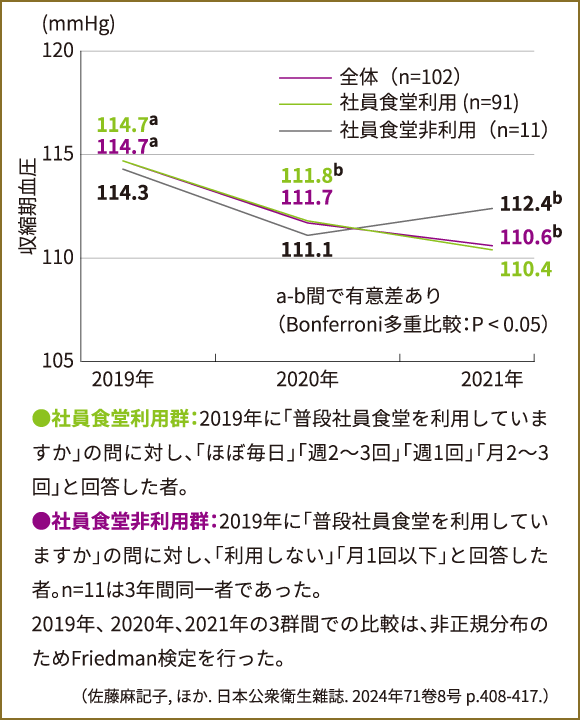

社員食堂のメニュー変更で社員の血圧が有意に低下

二つ目の事例は社員食堂がある事業所です。企業内の産業保健の取り組みに、保健所も関わり地域保健と連携した事例です。

この事業所のある埼玉県川越市では、保健所が市の健康づくりとして高血圧予防に力を入れていました。そこで、以前から保健所とつながりのあった私どもも加わり、食環境の改善でどこまで従業員全体の食塩摂取量を低減できるのかを検証しようということになりました。社員食堂のメニューを変えるとなると、給食受託企業の協力が必要なことはもちろん、労働者組合の同意を得る必要もあります。計画から評価まで3年をかけました。

メニュー別に食塩相当量の変化をみますと、どれも減少しましたが、とくにカレーは7g以上あったものが3g以下へと、給食受託企業の料理長の工夫でおいしく半減させることができました。これと併せて、食卓に減塩と血圧の関連を記した健康メモを置くなどの情報提供も行いました。

その結果、社員の食塩摂取量が有意に減り、かつ、収縮期血圧が有意に低下するという変化が認められました(図4)11)。事前の頻回な打ち合わせと、給食受託企業の協力など、多くの緻密なプロセスと熱意によって実現したこの事例は、産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進が、高血圧予防というアウトカム改善につながった好事例と言って良いかと思います。

なぜ食品の質そのものの改善が重要なのか

最後に、なぜ食事や食品の質そのものの改善が重要なのかということをお話しします。

例として、妊娠する可能性のある女性に対する、胎児の二分脊椎予防のために葉酸摂取量を高める海外の取り組みを紹介します。海外では多くの国で加工食品中に葉酸を添加しています。仮にこの取り組みを情報提供のみで行ったとしたらどうでしょうか。

まず、その情報を「目にする人/しない人」に分かれました。次に、情報を目にしたとしてもそれを「読む人/読まない人」に分かれ、以下、読んで「理解する人/しない人」、理解して商品を「購入する人/しない人」と別れていき、結局、行動変容が期待できるのはごく限られた一部の人のみでした。一方、食品中に葉酸が添加されていれば、それを購入した人は全員、自然に葉酸摂取が増加します。

情報は、その情報に関心のある人により届きやすいという特性があり、健康関連情報も本当に改善が必要な人でも、その人の関心が薄い場合には届きにくいものです。ですから、情報提供だけのポピュレーションアプローチでは、関心の高い人はさらに良くなりますが、関心の薄い人は変わらないままとなり、かえって健康格差を拡大する可能性も否定できません。

日本にとって重大な健康課題である減塩をもう一歩推し進めるには、やはり、人々がふだん家庭外で食べる外食や総菜・弁当、加工食品などの食品それ自体を少しずつ減塩するというアプローチが、社会全体として重要なのではないかと考えます。

質疑応答

上田 陽一 先生(座長) ありがとうございました。減塩の意義と「健康日本21」などの施策の総括、そしてたいへんインプレッシブな実証研究の成果を2件紹介いただき、食品そのものを減塩にする重要性をお示しいただきました。実証研究はたいへんご苦労があったと思いますが、いかがでしょうか?

武見 ゆかり 先生 ポイントは、やはり現場の保健師、管理栄養士などのスタッフの頑張り、そしてなにより企業のトップの姿勢ですね。経営者の本気度だと思います。その点では、ご紹介した二つの事例はどちらも協力的で幸運でした。

また、弁当事業者や給食受託の企業の選定も非常に重要です。今回お話しした最初の事例も、実は本来の配達エリアから外れていたのですが、企画趣旨をお伝えしたところ「そういうことならば」と前向きに対応いただけました。しかし、協力を得られる弁当・給食受託企業探しは、ハードルが高いことは否めません。地域にそうした企業や事業者を増やしていくことも、われわれ公衆衛生および栄養の専門家に課せられた課題だと考えています。このシリーズは全2回でお届けいたします。

参考文献

- 1)Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020. WHO 2013.

- 2)Lancet. 2019 May 11; 393(10184): 1958-1972.

- 3)Tackling NCDs. WHO 2024.

- 4)日本版栄養プロファイルモデル(加工食品版・料理版)を開発. 医薬基盤・健康・栄養研究所 2024.

- 5)BMJ. 1988 Jul 30; 297(6644): 319-28.

- 6)Hypertension. 2018 Apr; 71(4): 631-637.

- 7)日本健康教育学会誌. 2024; 32(Special issue): 64-74.

- 8)健康づくりのための食環境整備に関する検討会報告書について. 厚生労働省 2004.

- 9)「健康な食事・食環境」認証制度(一般社団法人健康な食事・食環境コンソーシアム)

- 10)J Occup Health. 2021 Jan; 63(1): e12288.

- 11)日本公衆衛生雑誌. 2024; 71(8): 408-417.

Profile

演 者

武見 ゆかり(たけみ ゆかり)先生

女子栄養大学 副学長・教授

座 長

上田 陽一(うえた よういち)先生

產業医科大学 学長