産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進

~ポピュレーションアプローチとしての食環境整備~

【前編】

このシリーズは全2回でお届けいたします。

演題:産業保健と地域保健の連携による職域の減塩の推進~ポピュレーションアプローチとしての食環境整備~

座長:上田 陽一 先生(産業医科大学 学長) Profile ▶

初出:第83回 日本公衆衛生学会総会

開催日・場所:2024年10月30日/北海道札幌市

健康寿命の延伸に向けた減塩の必要性

2013年に世界保健機関(WHO)は、「非感染性疾患(NCDs)の予防と制御のための世界行動計画」として、2025年までに達成すべき9項目の目標を掲げました1)。禁煙や身体活動と並び「食塩の平均摂取量30%削減」もその一つであり、それらによってNCDsによる早期死亡リスクを25%抑制するとしています。

食塩の過剰摂取などの不健康な食生活が人々にとり大きな脅威であることは明らかで、例えば「世界の疾病負担研究(GBD)」によると、不健康な食事は世界全体の死亡リスクの22%に、東アジアでは30%に寄与しているとされ、かつ東アジアでは食塩の過剰摂取の寄与割合がとくに高いことが報告されています2)。

このような現状への対策は以前から進められていて、最近もWHOが「Tackling NCDs」という報告書の2024年版を発行しています3)。その中で「Best buys(最善の選択)」として、減塩については、食品の包装前面表示(Front-of-pack labelling)や、食品中の食塩量の低減のための施策の再構築などが掲げられています。前者に関しては最近、国内でも国立健康・栄養研究所が日本版栄養プロファイルモデルの第一案を発表し4)、これから具体的な方向に進むのではないかと期待されます。本日は、後者の「食品中の食塩量の低減のための施策の再構築」、つまり、減塩のための食環境づくりについてお話しいたします。

なお、改めて述べるまでもなく、食塩の過剰摂取は高血圧の発症を促し、カリウムの血圧降下作用を阻害することが、日本も参加して行われた大規模国際共同研究「INTERSALT研究」5)や「INTERMAP研究」6)で示されています。

健康日本21(第三次)の食塩目標量とそのための取り組み

さて、2024年度から「健康日本21(第三次)」がスタートしました。第二次までの成果を振り返ると、国民平均の食塩摂取量を8gとする目標に対して、平成28年ごろまでは漸減したもののそれ以降は変化が乏しく、10g弱程度で下げ止まりしています。それにもかかわらず第三次では、国民平均7gというさらに挑戦的な目標が掲げられました。

この高い目標を達成するため第三次では、「誰一人取り残さない健康づくり(inclusion)」と「実効性をもつ取組(implementation)」をキーワードとし、「自然に健康になれる環境づくり」を推進するという方針が示されました。この「自然に健康になれる環境」の中で、食環境については2021年にその推進に向けた検討会がもたれ、私が座長を務めさせていただいたのですが、結論としては何と言っても減塩が最優先で取り組むべき栄養課題であるということになりました。

この検討会をふまえ厚生労働省は、「健康的で持続可能な食環境戦略イニシアチブ」を立ち上げました。食品製造業やメディアなど38(2024年3月時点)の民間事業者がこれに参画し、食環境の改善につながる行動目標を掲げて推進しています。その際、行動目標として最低一つは、減塩に関連のある目標を入れることになっています。

このほかにも同省は、健康日本21(第三次)の実現にむけてアクションプランを策定することを予定していますが、まだ発表されていないようです。私が理事長を務めている日本健康教育学会には、環境づくり研究会という研究会があり、栄養・食生活、身体活動・運動、禁煙という3分野に関するアクションプランの提案を作成し、学会誌の特別号で公表しました。どなたでもJ-STAGEからアクセスできます。

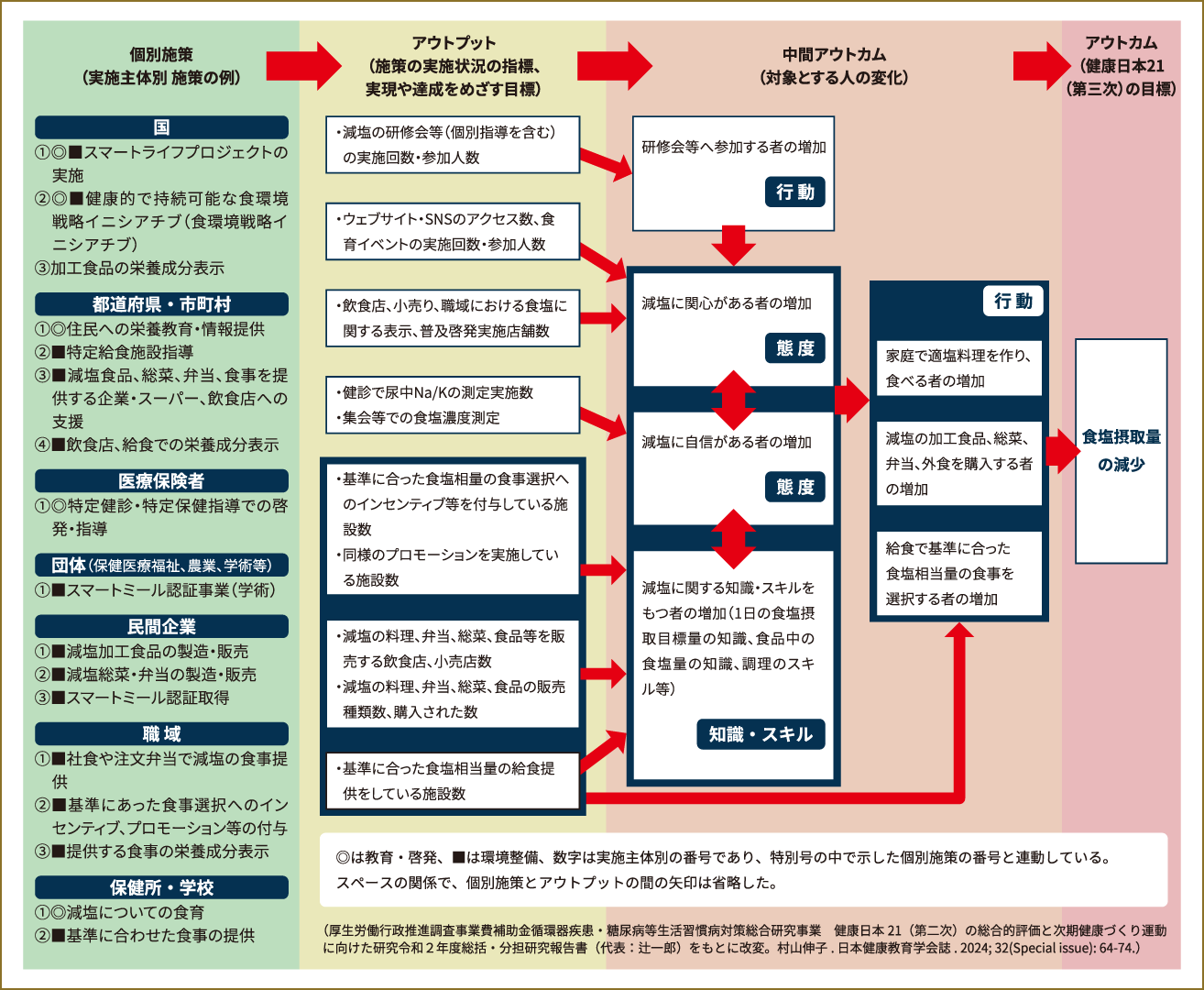

その中で例えば減塩については、図1のようなロジックモデルを提案しています7)。国民全体で減塩というアウトカムを達成する(図1右端)には、その前段階の中間アウトカムを設定し、その中間アウトカムの達成に必要なことを整理して、それに対して、国や自治体、保険者、民間企業、職域、教育機関などがどのように取り組んでいくかを明確に整理しています。

本日は、このような考え方に則して実際に私どもが関与し、「食環境」にアプローチして減塩に成功した事例を2件紹介したいと思います。

職域の食環境整備の事例

事例紹介の前に、「食環境」という言葉について簡単に説明いたします。

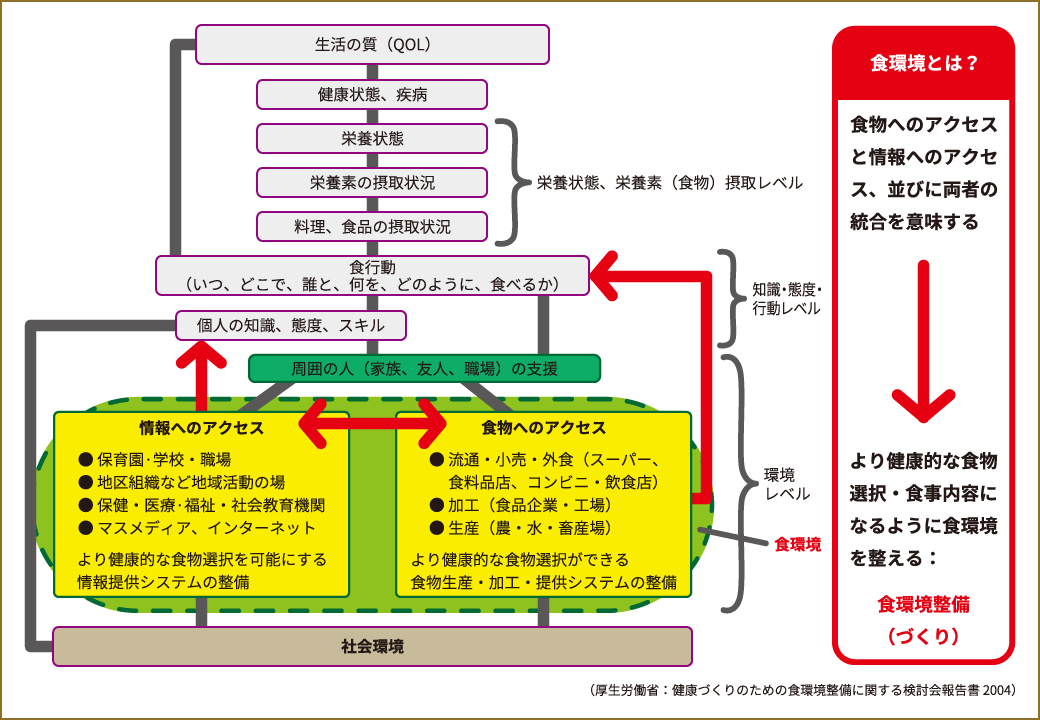

食環境という言葉は2000年に「健康日本21(第一次)」がスタートした時、その政策の中で提案し、広く使われるようになってきました。その背景には、生活の質や健康状態の改善には食品・栄養素の摂り方を改善する必要があるのは間違いないが、一般生活者の知識・態度・行動を変えるにはどうすれば良いかという議論がありました。結論として、「情報へのアクセス」、そして「食物へのアクセス」という二つの側面へのアプローチが必要だろうということになり、それらを合わせて「食環境」と呼ぶようになりました(図2)8)。

このシリーズは全2回でお届けいたします。

Profile

演 者

武見 ゆかり(たけみ ゆかり)先生

女子栄養大学 副学長・教授

座 長

上田 陽一(うえた よういち)先生

產業医科大学 学長