個人レベルでの食塩摂取量の評価に基づく実践的減塩指導【前編】

このシリーズは全2回でお届けいたします。

演題:個人レベルでの食塩摂取量の評価に基づく実践的減塩指導

座長:水田 栄之助 先生(独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 循環器内科 部長) Profile ▶

初出:第28回 日本病態栄養学会年次学術集会

開催日・場所:2025年1月18日/国立京都国際会館

本日お伝えしたいポイントは二つあります。一つは、減塩指導に際して食塩摂取量を評価せずに「6gを目指してください」と言ったりしていませんか? ということと、もう一つは「先生は1日何g食塩を摂っているのですか」と聞かれた時に自信をもって答えられますか? ということです。

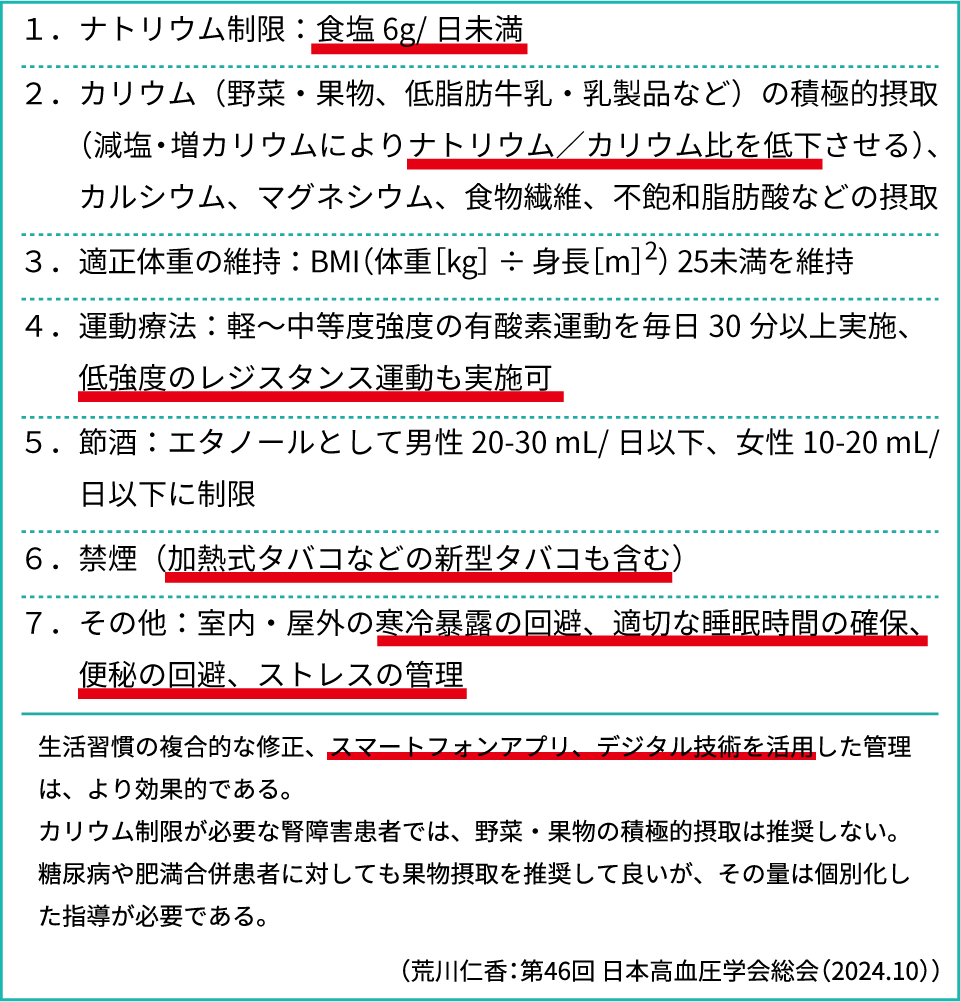

最初に、食塩摂取量の推奨と現状について確認しておきます。推奨については世界保健機関(WHO)が5.0g未満、「健康日本21(第三次)」は7.0g未満、高血圧患者について日本高血圧学会は6.0g未満という値を示しています。これに対して実際の摂取量は、「国民健康・栄養調査」から約10gであることが示されていて近年、下げ止まりしています。この現状に対して例えば日本高血圧学会では、今年改訂する「高血圧管理・治療ガイドライン2025」(JSH2025)の中の「生活習慣の修正」の項目として、減塩に加えて新たに「ナトリウム/カリウム比(Na/K比)を低下させる」を追加することを予定しています(表1)。

表1 生活習慣の修正(JSH2025予定稿)

減塩指導のスタートは食塩摂取量の評価

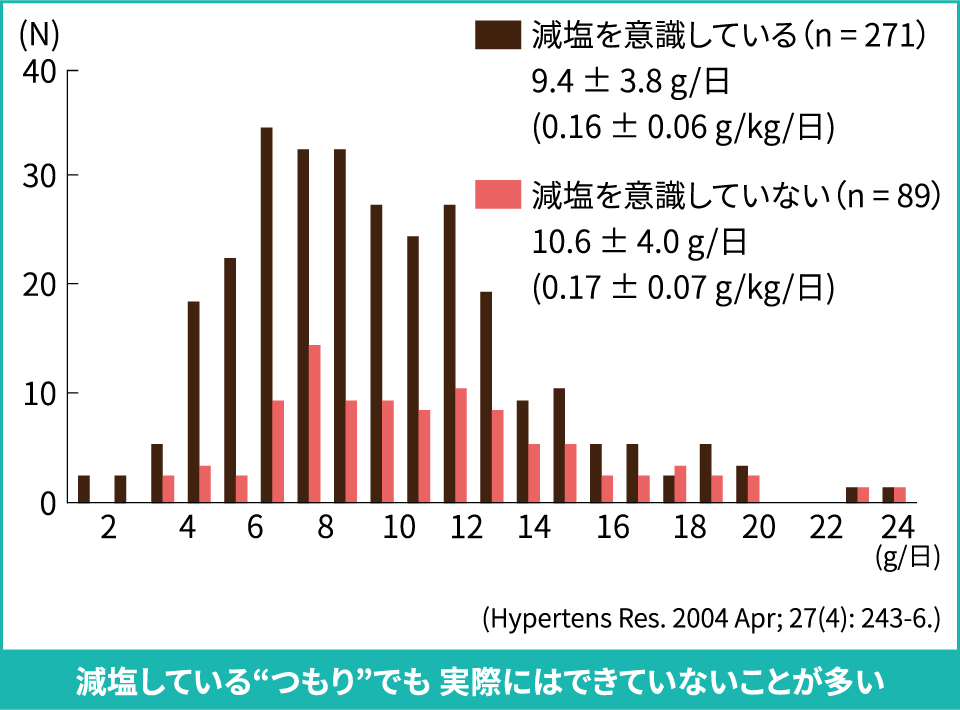

さて、では本題に入ります。減塩指導の際に、食塩摂取量を評価しないとどのような問題があるのか、それがよくわかるデータを示します。図1は、「減塩を意識している」と答えた人と「意識していない」と答えた人の食塩摂取量を、24時間蓄尿で比較した結果です。おわかりのように、両者はほとんど同じように分布しています。ですから、指導対象者が「麺類の汁は飲まない、醤油は使わない」と言ったとしても、実際に減塩ができているかどうかはわからないということです。

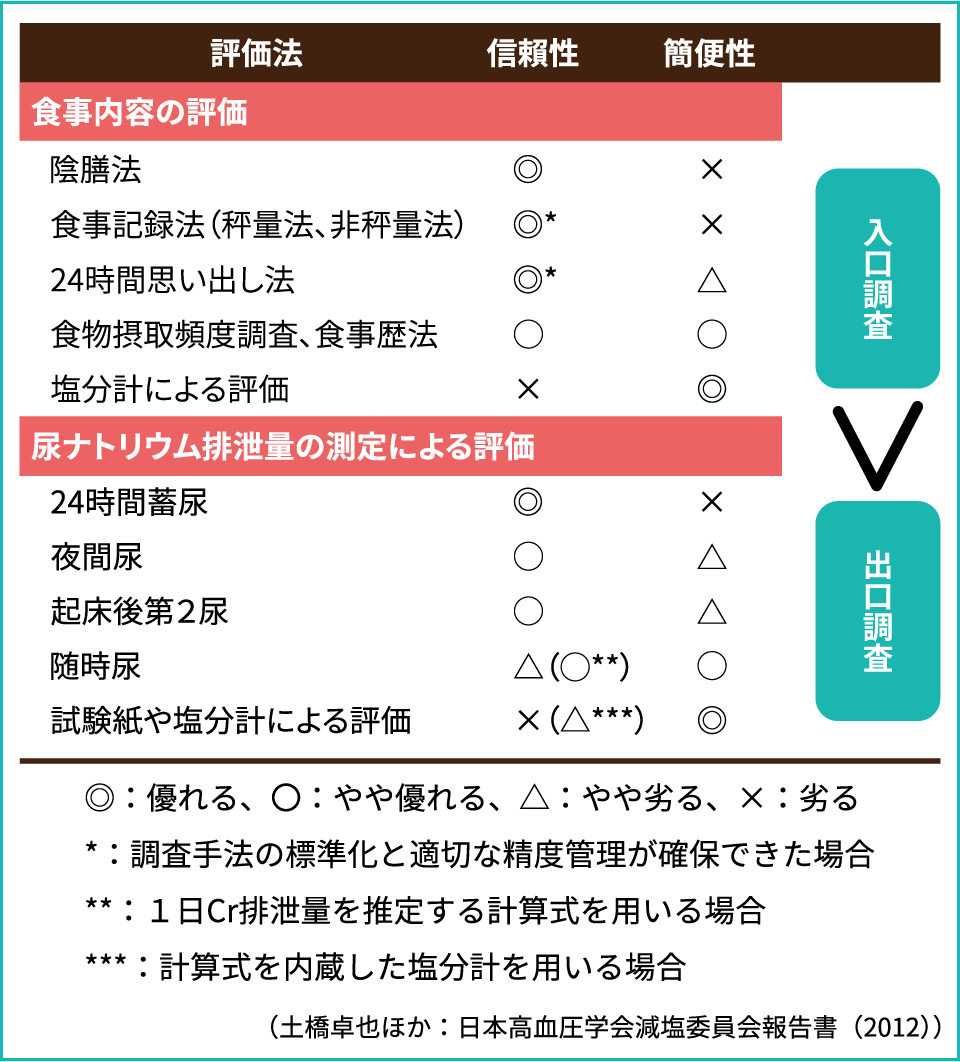

食塩摂取量の評価方法を表2にまとめました。高血圧学会減塩委員会の報告書で、私が担当したパートからの引用です。評価法は、食事を評価する「入り口調査」と尿中排泄量を評価する「出口調査」に大別できます。どちらも複数の手法があり、信頼性の高いものは測定が煩雑で、反対に簡便なものは信頼性が低いことがわかります。なお、摂取した食塩のすべてが排泄されるわけではないので、厳密に言えば出口調査の結果が6gの場合、実際にはそれよりやや多く摂取していることになります。ただし、いずれの評価法もそこまで信頼性が高いわけではないので、現時点ではどの方法でも6gを目安とすることを推奨しています。

表2 食塩摂取量の評価法

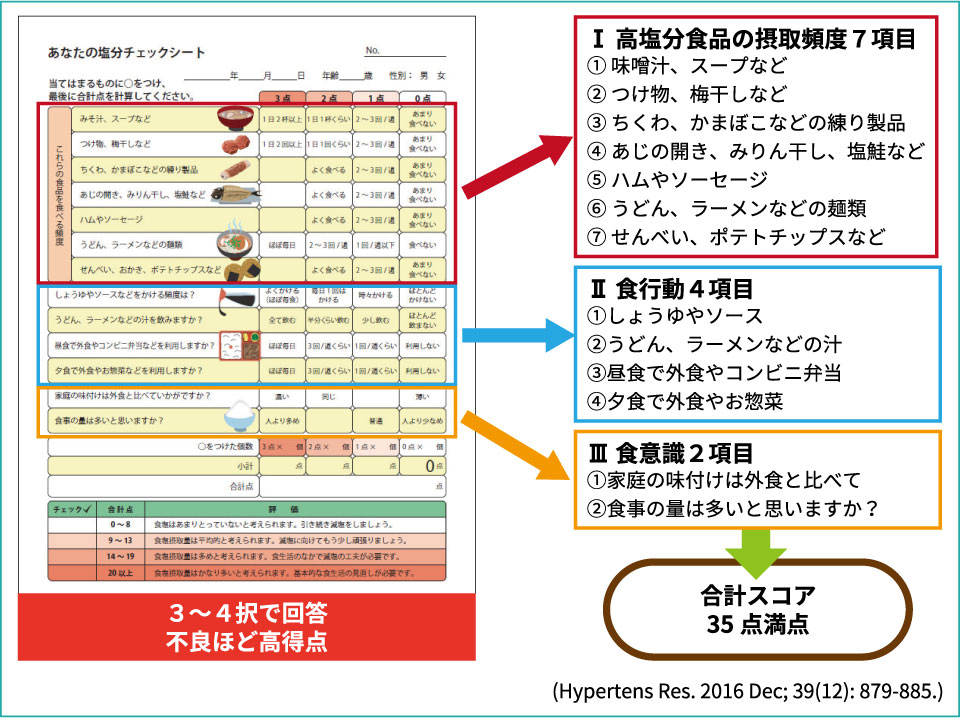

「塩分チェックシート」を使った指導

図2は私たちが作成した「塩分チェックシート」というものです。高塩分食品の摂取頻度と、食行動、食意識について回答していただき、減塩のヒントを得てもらおうという趣旨で始めました。2017年から製鉄記念八幡病院のホームページから申し込みいただけるようにしてあり、これまでに1,500件を超える方に使っていただいています。

このチェックシートの結果と、随時尿から推定した1日の食塩排泄量は有意に相関します(r=0.30、p<0.01)1)。ただし、ばらつきが大きいため、ある個人に対して「あなたは何点だから食塩を何グラム摂っています」と言えるとは考えていません。やはり随時尿などで実際にナトリウム排泄量を測定し、そのうえで、リストの中から何かできることを選んで次回までにそれを実行していただく。そして次にお会いした時に、チェックシートの点数が下がり、ナトリウム排泄量も下がっていたという結果を可視化して伝えるということの繰り返しが、実践的な減塩指導として重要ではないかと考えています。

このシリーズは全2回でお届けいたします。

Profile

演 者

土橋 卓也(つちはし たくや)先生

社会医療法人 製鉄記念八幡病院 理事長

座 長

水田 栄之助(みずた えいのすけ)先生

独立行政法人 労働者健康安全機構 山陰労災病院 循環器内科 部長