第1回 アミノ酸はどうやって作られるのか?

講演1. たんぱく質とアミノ酸の基礎

アミノ酸を研究・生産し続けて100年以上もの歴史をもつ味の素株式会社と、スポーツ栄養学を“元気づくりの栄養学”として提唱、認知啓発を行う一般社団法人日本スポーツ栄養協会(SNDJ)が、アミノ酸の理解を深め、それぞれの“元気づくりの現場”で知見を活用していただきたいとの思いでセミナーシリーズ「プロのためのアミノ酸実践講座」がいよいよスタート! その第1回「アミノ酸はどうやって作られるのか?」が2月14日にオンラインで開催されました。たくさんの方にご参加いただいたこのセミナーの模様を、「あじこらぼ」ではレビュー記事として再構成し3回に分けてお届けします。

全3回の連載の最初となる本稿では、一般社団法人日本スポーツ栄養協会の理事長であり、神奈川県立保健福祉大学教授の鈴木志保子先生による「たんぱく質とアミノ酸の基礎」をご紹介します。

鈴木 志保子 先生(一般社団法人日本スポーツ栄養協会 理事長)

演題:講演1.たんぱく質とアミノ酸の基礎

初出:あじこらぼ × SNDJ プロのためのアミノ酸実践講座 第1回 アミノ酸はどうやって作られるのか?

開催日・場所:2023年2月14日/オンライン

たんぱく質とアミノ酸の基礎

日ごろ「アミノ酸」という言葉をよく耳にするようになりました。アスリートの方は既にアミノ酸を摂取されている方が多いのではないでしょうか。そこで、アミノ酸で世界のシェアトップである味の素株式会社と一般社団法人日本スポーツ栄養協会(SNDJ)の共催で、アミノ酸のすべてがわかるセミナーシリーズを企画しました。その第1回の今回は、「アミノ酸はどうやって作られるのか?」。講師は味の素の梶原賢太先生です。梶原先生のお話を理解いただきやすいように、最初に私が少しお話しさせていただきます。

たんぱく質はアミノ酸からできている

アスリートの方に栄養指導をしていますと、たまに「僕はプロテインとアミノ酸とペプチドを飲んでいます」とおっしゃる方がいます。それはちょっとおかしいのではないか、という話をします。

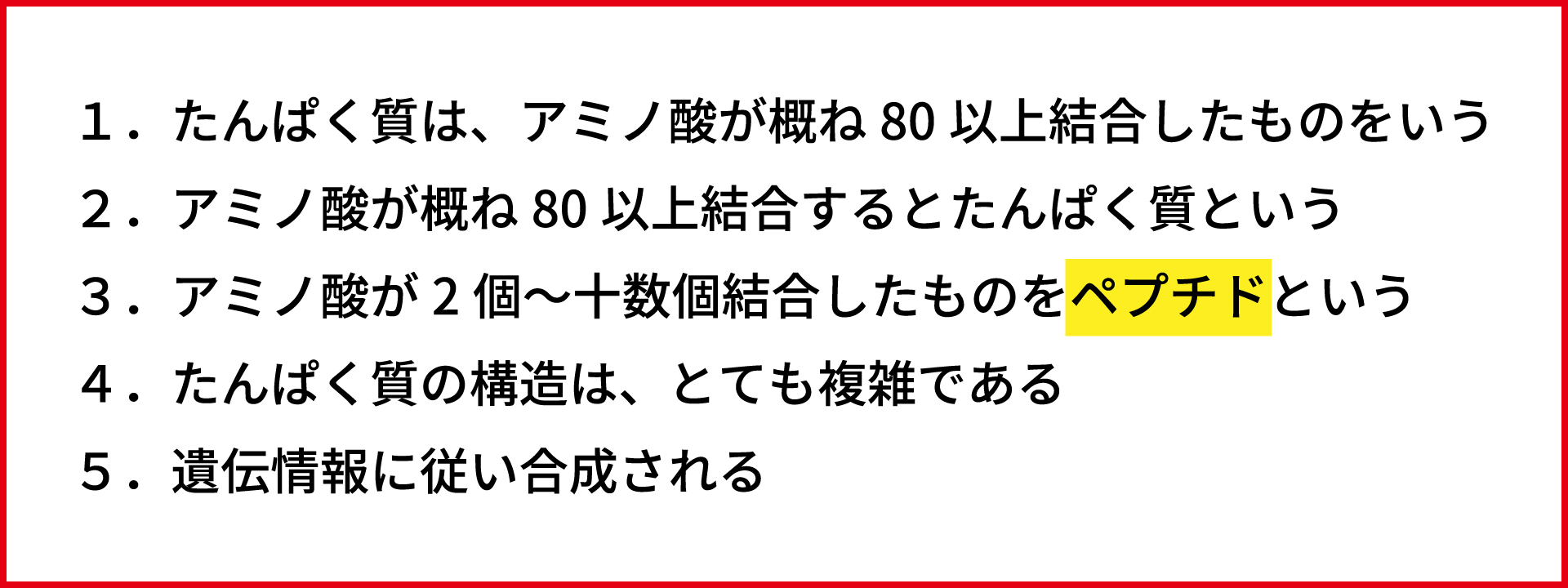

「プロテイン」はたんぱく質の英語ですから、たんぱく質と言いかえてお話ししますと、アミノ酸が概ね80以上結合している物質がたんぱく質です。ですからアミノ酸とたんぱく質(プロテイン)は、栄養素として似たものであって、消化される前の状態がたんぱく質、消化されて吸収可能な状態になったものがアミノ酸、ということです。また、アミノ酸とたんぱく質の中間にあたる、アミノ酸が二つ以上~十数個結合した物質は「ペプチド」といいます(図1)。

図1 たんぱく質とアミノ酸の基礎知識

つまり、最初に紹介したアスリートの方が飲んでいる3種類のサプリメントは結局、全部アミノ酸ということもできます。なお、アミノ酸がどのような順番で並び、どんなたんぱく質やペプチドとなるかは、遺伝情報によって決められています。

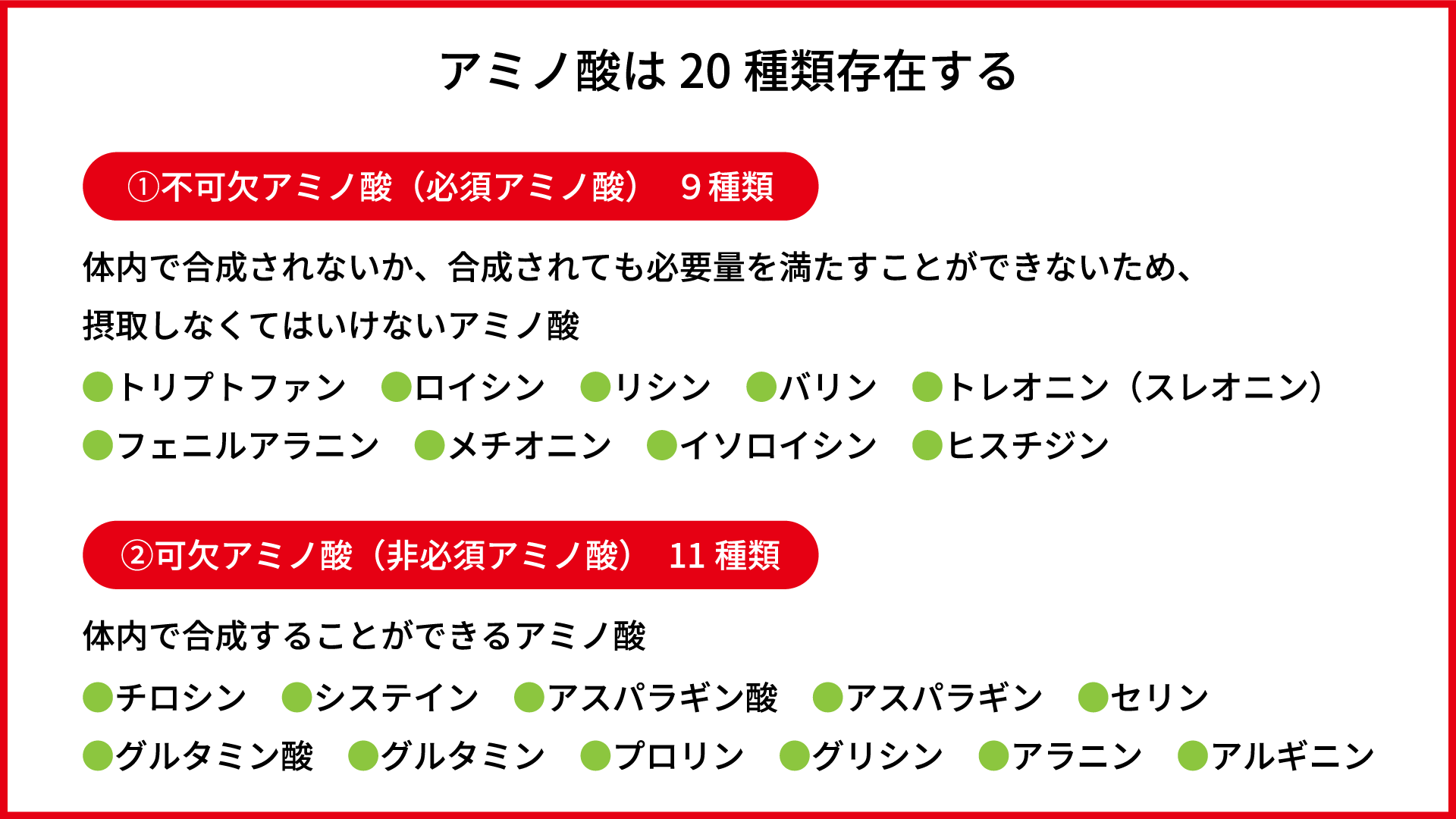

アミノ酸は20種類で二つに大別される

アミノ酸は20種類存在しています。そのうち、ヒトの体内でほとんど作ることのできない9種類のアミノ酸を「不可欠アミノ酸」または「必須アミノ酸」といいます。最近は英語のより正確な訳である、不可欠アミノ酸と呼ぶことが多くなってきています(図2)。

図2 不可欠アミノ酸と可欠アミノ酸

一方、体内で作ることのできる11種類は「可欠アミノ酸」「非必須アミノ酸」といいます。かつて、アミノ酸の研究と言えば不可欠アミノ酸に関することが大半を占めていたのですが、最近は可欠アミノ酸の重要性も注目されるようになってきました。

アミノ酸はさまざまな食品に含まれている

アミノ酸はたんぱく質の構成成分ですから、もちろんたんぱく質食品に豊富に含まれているのですが、実はパスタやパン、ご飯、そばなどの、炭水化物食品にも結構な量が含まれています。このあたりに、今日のメインテーマである「アミノ酸はどうやって作られるのか?」の答のヒントが隠れているかもしれません。

では早速、梶原先生の講演を拝聴しましょう。

Profile

鈴木 志保子(すずき しほこ)先生

一般社団法人日本スポーツ栄養協会 理事長

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 教授