連載「食生活や意識の変化に管理栄養士・栄養士はどのように対応する?」第3回

【第16回 AMC調査~主婦の食生活意識調査(味の素グループ)より】

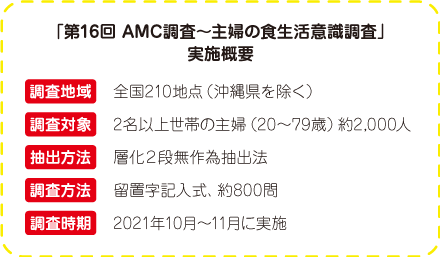

食生活に関与する女性の意識と食品利用・調理行動などの実態を把握し、商品開発と事業展開に役立てるために行っている味の素グループの「主婦の食生活意識調査-Ajinomoto Monitoring Consumer Survey-」(AMC調査)。2名以上世帯の主婦(20~79歳)約2,000人を対象に800問もの質問で構成されるこの調査は、1978年より調査開始、1982年以降3年ごとに実施しており今回で16回目を数えます。

今回、公益社団法人日本栄養士会「2022年度全国栄養士大会・オンライン」で、最新の調査結果を神奈川県立保健福祉大学・鈴木志保子教授に解説いただきました。管理栄養士・栄養士は、この膨大なデータから垣間見える食卓のリアルを知り、時代に合った、そして対象者に合った栄養指導が必要、と鈴木教授は述べています。

「あじこらぼ」では、この結果を全3回の連載形式でご紹介します。連載の最後となる第3回の本記事は、「食べることへの意識」「食卓のマネジメントに関する意識」をテーマにしたアンケート結果と、調査結果全体を総括してお伝えします。演題:女性の食生活や意識の変化に管理栄養士・栄養士はどのように対応する?

初出:2022年度 全国栄養士大会・オンライン

開催日・場所:2022年7月8日〜8月7日/オンライン

05 食べることへの意識

食べることへの興味の減少、面倒感

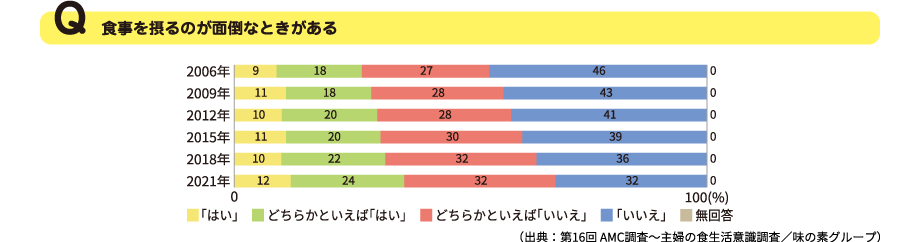

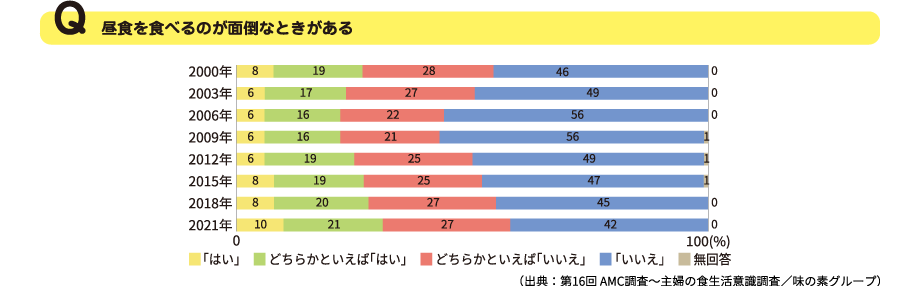

〜料理することだけでなく、食べることに対して面倒感が増加傾向〜

食事を作ることが面倒だという人が増えていることに加え、食べること自体が面倒だという人も増えています。おそらく、非常に多忙な日々を送っておられると思うのですが、私からすると、食べないで良いパフォーマンスが得られるのか? と心配になります。パフォーマンスはアスリートだけのものではなく、私たち誰もが、どんな活動にもパフォーマンスがあるわけですから。

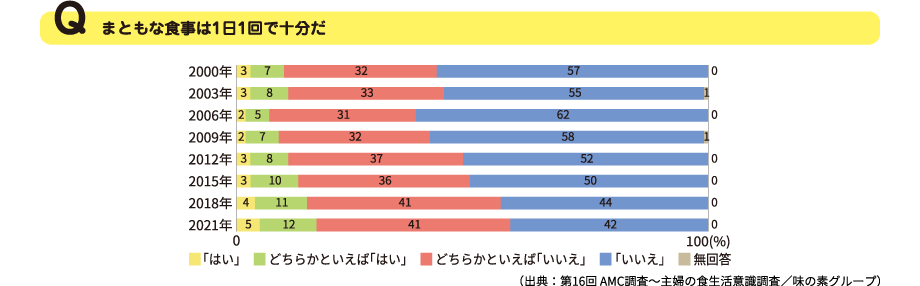

食事は1日1回で十分だと考える方も2割弱と、少数派ではあっても年々増えています。そして「いいえ」と完全否定している人も年々減っている。これはとても深刻なことだと私は受け止めています。

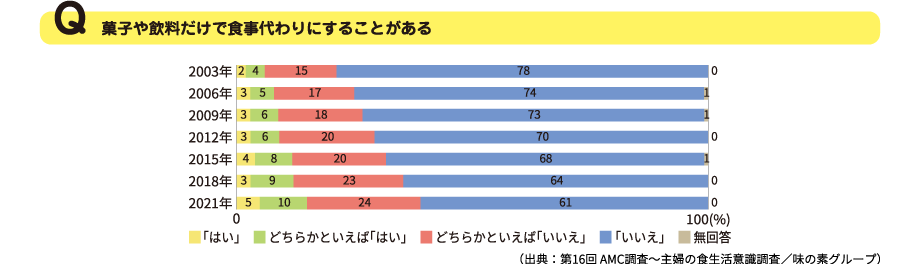

菓子や飲料だけで食事代わりにするという問いに対しても、「はい」が増えていることについては皆さん、どう思われますか? 近年、栄養素や栄養成分が入った菓子や飲料が多いので、これらを駆使すれば食事にすることができることについては、私は否定しません。子どもの場合はもちろん違いますが、とても忙しい大人で菓子や飲料が好きな人、食事で必要な栄養素・栄養成分を摂れない人には、栄養が強化された菓子や飲料でまかなうことはアリだと考えます。もし目の前の対象者が、菓子や飲料だったら摂れるんだと言うなら、私の場合はそれを肯定したうえで、より良くするにはどうしたらいいか? を一緒に探っていきます。いまの時代、“菓子は食事ではないからダメだ”という考えは、勝手な決めつけとも捉えられると思いませんか?

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」で46%と、年々増加しています。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が31%でした。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が17%でした。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が15%でした

こぼれ話「1日1食で良いのか? を考えてみよう」

「1日1食で良いのか?」――この質問をされることが実はすごく多くて、「1日1食だけでも、その1食で必要量が補えれば良いんでしょ?」と聞かれます。その答えは「No」です。

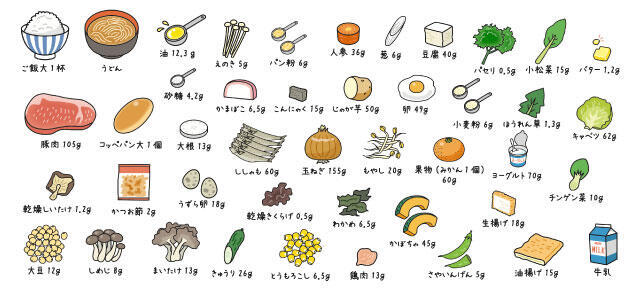

図 中学生が1日に必要なエネルギーや栄養素を摂るための食品例

(出典:文部科学省「中学生用教材(生徒用)」)

まず、これは今年、文部科学省から出た中学生用食育教材に入っている図で、中学生が1日に必要なエネルギーや栄養素を摂るには、どれくらいの食品を食べたらいいのかをまとめたものです。この図は3日分の給食の献立に使われた食材をばらして、1日分の量を示しました。これを1食で一気に食べられるでしょうか。この量を見たら、「食べられません」と普通の人は答えるはずです。

もし「食べられます」と答えた人がいた場合、どうでしょうか。“食べる”という行為は、口に入れて噛んで飲み込んで消化吸収というプロセスを経ていきます。しかし、あまりに大量の食物が食道から胃に入ってくると、消化しきれなくなります。消化率が下がると吸収率も低くなるので、量として食べきれたとしても、消化吸収の観点から、1日1食で必要なエネルギーや栄養素を補うことはできないのです。

それでは、1日2食はどうでしょうか。これは、条件付きで私は「OK」としています。

まず、この図にある食材を半分に分けて、朝8時にしっかり食べ、消化吸収を完璧に行います。そしてちょうど12時間後の夜8時に、残りの半分をきっちり食べて、消化吸収を行う。そんな生活サイクルが実現できて、胃腸が丈夫な身体を持っていればOKです。

私がみている選手でも1日2食パターンの人は意外といます。アスリートの場合、食後3時間後であっても練習の強度が高くなると気持ち悪くなったり、吐いてしまったりする人がいます。そうならないよう食後4時間~4時間半経たないと練習ができないという人たちの場合、1日3食は難しいのです。そこで、質の良い練習ができるように2食にしているということです。

発育発達期のお子さんなら、3食しっかり食べる必要がありますが、大人の場合は、その人のライフスタイルに合った食べ方を管理栄養士・栄養士が教育、指導していきます。朝食の欠食が増加

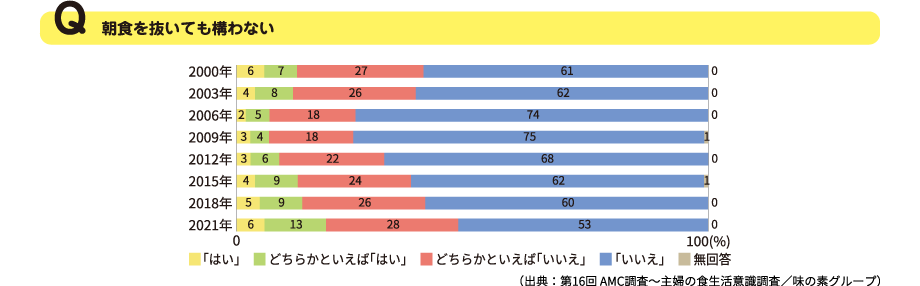

〜意識だけでなく現実に朝食の欠食が増加している〜

「朝食は大切!」と管理栄養士・栄養士が口を酸っぱくして言っても、朝食の欠食が年々増えています。固定した朝食欠食の人がいるのに加え、朝食を食べる意味、有効性をきちんと理解できていなかったり、管理栄養士・栄養士が伝えきれていないのかもしれません。対象者への指導で、朝食を摂ることの意味を、エネルギー源の補給や午前中に使う栄養素の補給というだけで終わらせていませんか? そうすると、対象者は「食べなくても支障ない」「別に問題なく過ごせてる」「昼までお腹はもつから大丈夫」などと自分に都合良く解釈し、きちんと指導できずに終わってしまいます。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が19%でした。ストレートに「いいえ」と答える人もどんどん減っています。

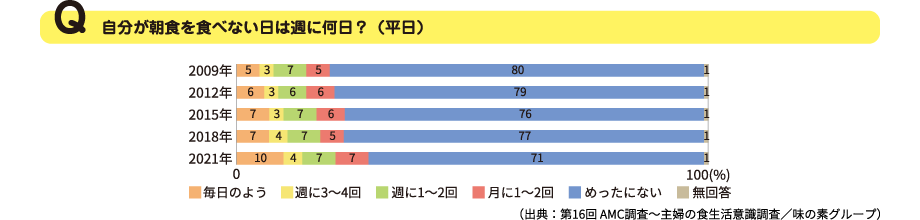

COMMENT

「毎日」と答えた方は10%、「週に数日」が11%、「月に1~2回」が7%と、3割位の人が平日に朝食を食べていないと答えました。頻度の違いがあるとはいえ、朝食欠食は良くないという意識が低いのかもしれません。

こぼれ話「朝食を食べる意味を、いま一度周知させよう」

改めて、朝食の利点をおさらいしてみましょう。

「体温を上昇させる」

エネルギーと栄養素の補給という以外に、まず「体温を上昇させる」効果があります。寝ているときは脈拍や体温、呼吸数は、安静時より下がっています。下がった状態から安静の状態までもっていく必要があります。通常、朝食を食べるという行為、食べ物を噛んだり飲み込んだりすることで胃大腸反射が起こり、胃腸がウオーミングアップを始めます。これは筋肉運動なので、その熱をもって体温を上昇させて、脈拍、呼吸数を安静の状態までもっていくというプロセスが行われるわけです。また、胃大腸反射が起こることで、大腸の大蠕動により排便を促すという効果にもつながります。

「日中の体温を維持する」

例えば、朝食を欠食すると、通勤通学による活動で、身体は熱を安静の状態まで上げます。しかし、それを支えるエネルギーや栄養素が入ってきてないので、寝ているときと同じように体温が下がってしまいます。するとパフォーマンスが上がらず、午前中にやりたいことがうまくできなかったり、ぼーっとしたりといった感じになります。

「夜の睡眠の質を高める」

さらに、睡眠にも影響が及びます。私たちの睡眠のスイッチは朝にあります。朝起きて太陽の光を浴びると、メラトニンというホルモンが分泌されて、13〜15時間後に眠くなります。

メラトニンは、日中にできたセロトニンというホルモンが多く分泌されることでよく働きます。セロトニンの材料はトリプトファンというアミノ酸です。朝食にしっかりとタンパク質源を食べることによって、トリプトファンを摂取します。このトリプトファンを材料にしてセロトニンが作られ、日中を活発に過ごすことができるのです。そして、日中に作られたセロトニンの量に従ってメラトニンが分泌され、よく眠れるのです。

これらが朝食を食べるという行為に伴う効果ということになります。朝食の効果は、単に午前中のエネルギーや栄養素補給や排便を促すだけと思ったら大間違いです。その考えだけに捕らわれて欠食していたとしたら、もったいない。人生損します。06 食卓のマネジメントに関する意識

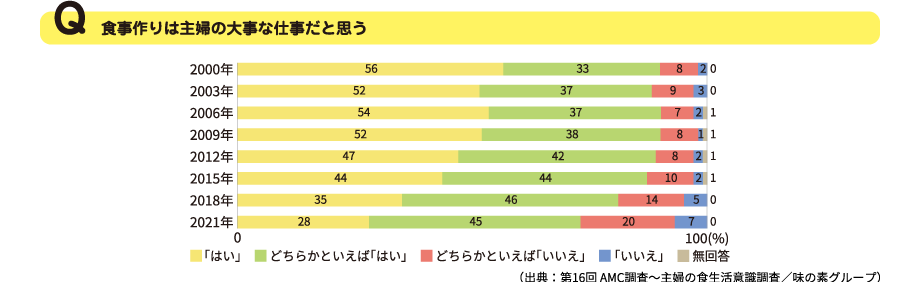

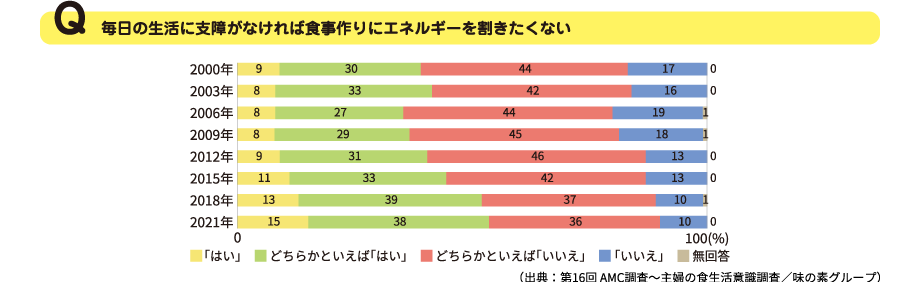

主婦のマネジメント意識の減少

〜家族の食事、健康等を管理する意識が減少傾向〜

食事のマネジメント役は、いまや性別は関係ないというのが普通になりました。主婦でも7~8割が働いている(有職)というこの時代、主婦がどこまで担うかという意識は当然変わってきます。「食事作りにエネルギーを割きたくない」と半数が思っていることを理解して、対象者にアセスメントする必要があります。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が71%、「いいえ」「どちらかといえば、いいえ」は27%との回答でした。とくに「はい」とストレートに回答する人が26%と、20年前から半減。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」が51%、「いいえ」「どちらかといえば、いいえ」は46%との回答でした。とくに「はい」とストレートに回答する人は20年前から1.5倍に増えています。

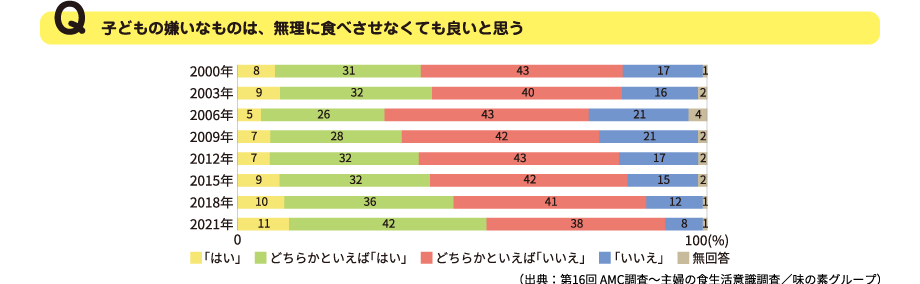

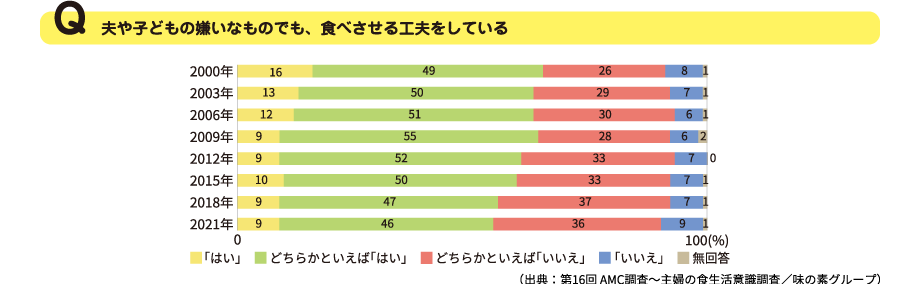

家族の食卓が変化

〜嫌いなものを無理に食べさせるのではなく、楽しく食べることが優先〜

子どもの頃は舌の感受性が高いので、味の好き嫌いに敏感ですが、大人になると感受性が低くなり、受け入れられるようになってくることが多いものです。ですので、大人になって食べられるようになった物があると思います。離乳食が始まってから、成長していく過程で、味の好き嫌いなどが出てくるわけですが、嫌いなものを無理に食べさせる必要はないけれど、チャレンジはさせたほうが良いと思います。また、嫌いなものではないけれど、食べたことがないから食べられないもの、という考え方もあります。家庭では出たことのない食材を給食で食べて、美味しいと発見することもあるでしょうし、食べた経験がないために嫌いなものに分類してしまうことも。そういうことがないように、子どもの頃からいろいろなものを味わうことが重要です。味覚が豊かになることで、将来、食事が楽しくなるはず。これは、栄養教諭や学校栄養職員にぜひとも頑張っていただきたいのと、子どもたちを育てる保護者への指導のときに、この話をしてあげると良いかもしれません。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」と答えた人は53%でした。一方、「いいえ」、嫌いなものでも食べさせた方が良いという人は半減しています。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」と答えた人は55%で、年々減少傾向です。

それぞれ好きなものを食べて、楽しく

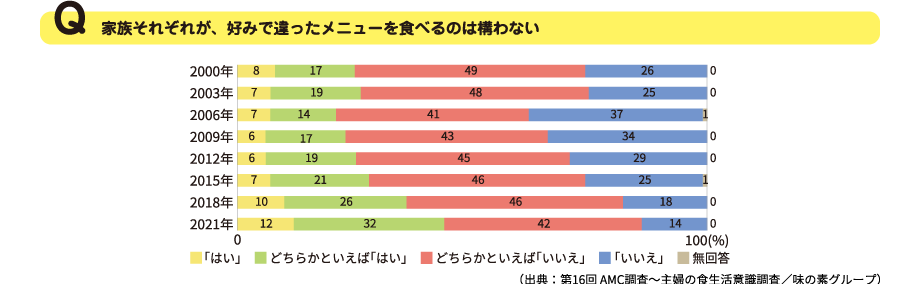

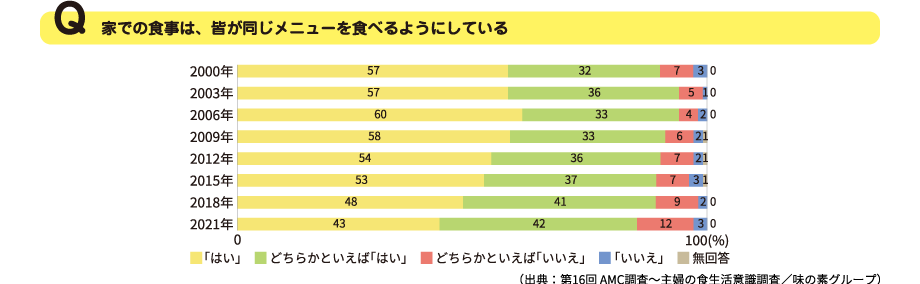

〜一緒に食卓を囲んでも、それぞれの好みで食べる〜

皆さん、“共食”という言葉をご存知ですか? 皆で同じ食事を食べて、会話をしながら食卓を囲む“共食”が家族のあり方だと、私たち管理栄養士・栄養士の多くがイメージしていたと思います。しかし、現在は半数が、家族でも個々で違うものを食べても良いと考えているわけで、食卓=同じものを食べなくてはならない、という概念は簡単に通じないとも言えます。 “共食”が良いのは、皆で同じものを食べることが良いのか、(食べるものが個々に違っても)一緒の食卓で食べることが良いのか、実は明確になっていませんが、“食卓を囲む”の概念は時代とともに変わっていることを念頭に置いて、私たちは対象者と向き合わなくてはならないということです。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」と答えた人は44%で、20年前から倍増。「いいえ」と完全否定する人は一番多かった37%の時から14%まで減っています。

COMMENT

「はい」「どちらかといえば、はい」と答えた人は85%でした。

07 まとめ

グッとくる提案を

教科書どおりの説明をしても、対象者には響きません。これはやってみたいなと思わせないと行動変容にはなりません。何度か面談の機会があるなら、ファーストステップでその人が絶対譲れないポイントをつかみ、そこはいじらず、変化しても良いポイントを探り、ある程度の栄養改善が望めそうな部分を揺さぶること。そして次のステージに上がったときには、今までこだわっていたこと、譲れなかったことが、だんだんと揺らぎ始めますので、それを見越した上で行動計画を立てます。そのスキルが重要だと思います。

時代に合った、対象者に合った、教育・指導を

昔はこう教育されていて、私たちはこう教わったというのがあると思いますが、そのときの考え方、こうであろうという“前提”は、この調査を見てもわかるように、思いっきり覆されています。もし、その“前提”の部分にこだわるようであれば、それは管理栄養士・栄養士の“思想”だと思います。私たちは、対象者の思想に合わせて話をするのは良いのですが、管理栄養士・栄養士の思想に合わせて話をしてはいけない。自分がいま言っていることはエビデンスに基づいているか? それとも自分の思い込み、思想か? 自問自答しながら自分の中で整理して、栄養指導すべきだと私は思います。味の素グループの「AMC調査」とは?

AMC調査は味の素グループが3年ごとに行っている「Ajinomoto Monitoring Consumer Survey」の略称です。食生活に関与する女性の意識と食品利用・調理行動等の実態を把握し、商品開発および事業展開の方向性に資する情報を提供することを目的としている社外秘の調査です。

1978年に調査を開始し、1982 年以降は3年ごとに調査を行っています。2021年に第16回目の調査が行われました。

味の素グループのミッションとして「栄養改善」への取り組みは重要なテーマであり、そのミッションを担う管理栄養士・栄養士の方に最新の調査結果を情報提供させていただきます。Profile

鈴木 志保子(すずき しほこ)先生

公立大学法人神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 教授